金澤正由樹さんの新しい英語論文 Pilot Analysis of Genetic Effects on Personality Test Scores with AI [論文]

金澤正由樹さんの新しい英語論文です。

Pilot Analysis of Genetic Effects on Personality Test Scores with AI: ABO Blood Type in Japan

Biology and Medicine

このジャーナルは、一応は「まとも」のようです。![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

Pilot Analysis of Genetic Effects on Personality Test Scores with AI: ABO Blood Type in Japan

Biology and Medicine

このジャーナルは、一応は「まとも」のようです。

2023-03-07 23:13

コメント(0)

イランの研究報告 [論文]

血液型が普及していない?イランの研究報告です。ただし、ジャーナル自体は韓国です。

Omid Asgari, Founder and CEO, Delta Consulting Group (DCG), Tehran, Iran.

Examination of the Impact of Blood Groups on Group Participation. 2015, 3(2), pp.9-20.

https://koreascience.kr/article/JAKO201506356142760.pdf

(サンプル)テヘラン証券取引所に上場している製造業から収集したデータに基づき、クラスターサンプリングによってサンプルを選択した。

(結果)血液型の中ではA型が最も集団への参加傾向が強く、次にO型、AB型、B型の順であることが示された。

Omid Asgari, Founder and CEO, Delta Consulting Group (DCG), Tehran, Iran.

Examination of the Impact of Blood Groups on Group Participation. 2015, 3(2), pp.9-20.

https://koreascience.kr/article/JAKO201506356142760.pdf

(サンプル)テヘラン証券取引所に上場している製造業から収集したデータに基づき、クラスターサンプリングによってサンプルを選択した。

(結果)血液型の中ではA型が最も集団への参加傾向が強く、次にO型、AB型、B型の順であることが示された。

2023-02-11 12:32

コメント(0)

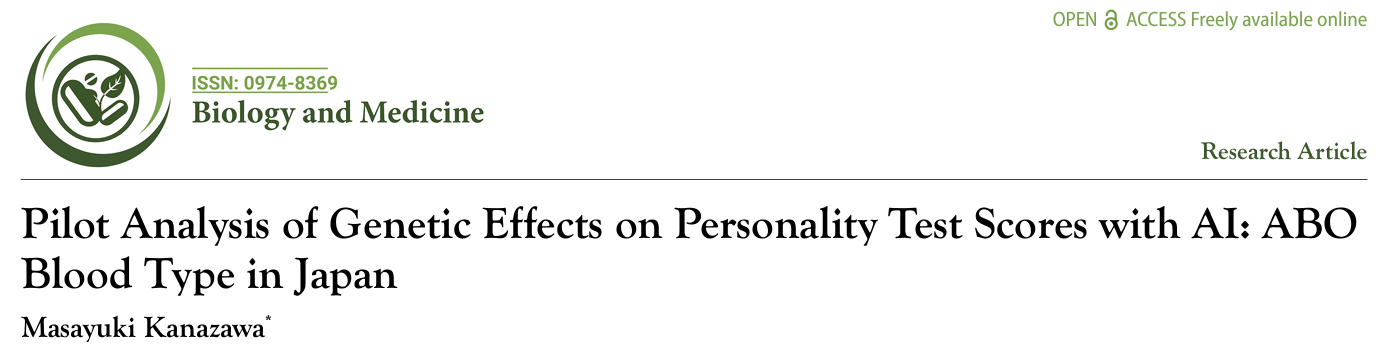

片付けが得意なA型とO型 [論文]

ネットを見てたら、南山大学の2015年の研究報告が面白かったので紹介します。

血液型と性格の関係における統計的分析

・片付けが得意なA型とO型

・買い物が早いB型vs遅いA型

ユングのタイプ論で再現性はあるのかな?

血液型と性格の関係における統計的分析

・片付けが得意なA型とO型

・買い物が早いB型vs遅いA型

ユングのタイプ論で再現性はあるのかな?

2023-02-04 12:37

コメント(0)

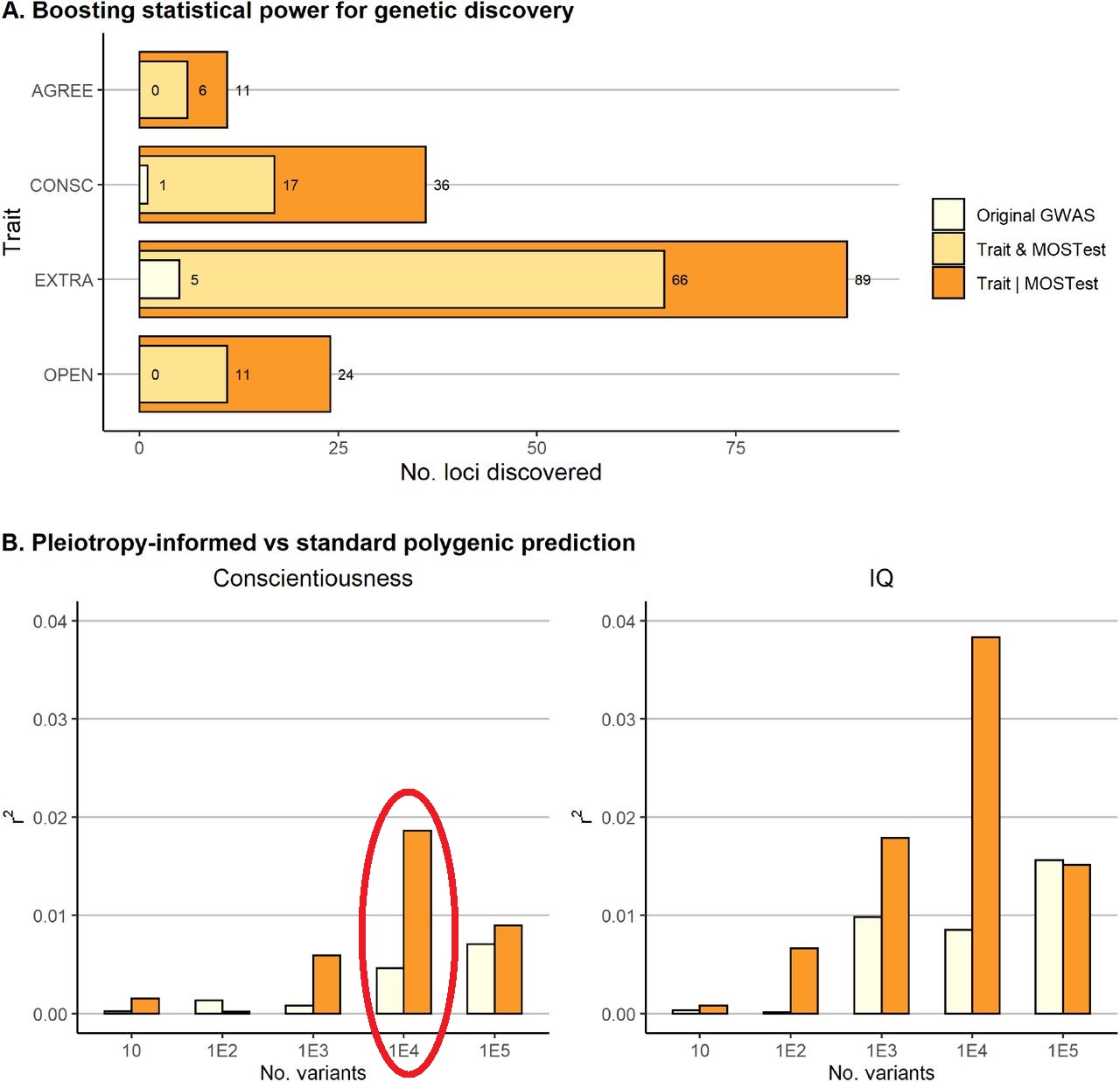

遺伝子を1万個調べても、性格への影響は血液型と同程度? [論文]

面白いプレプリントを見つけました。

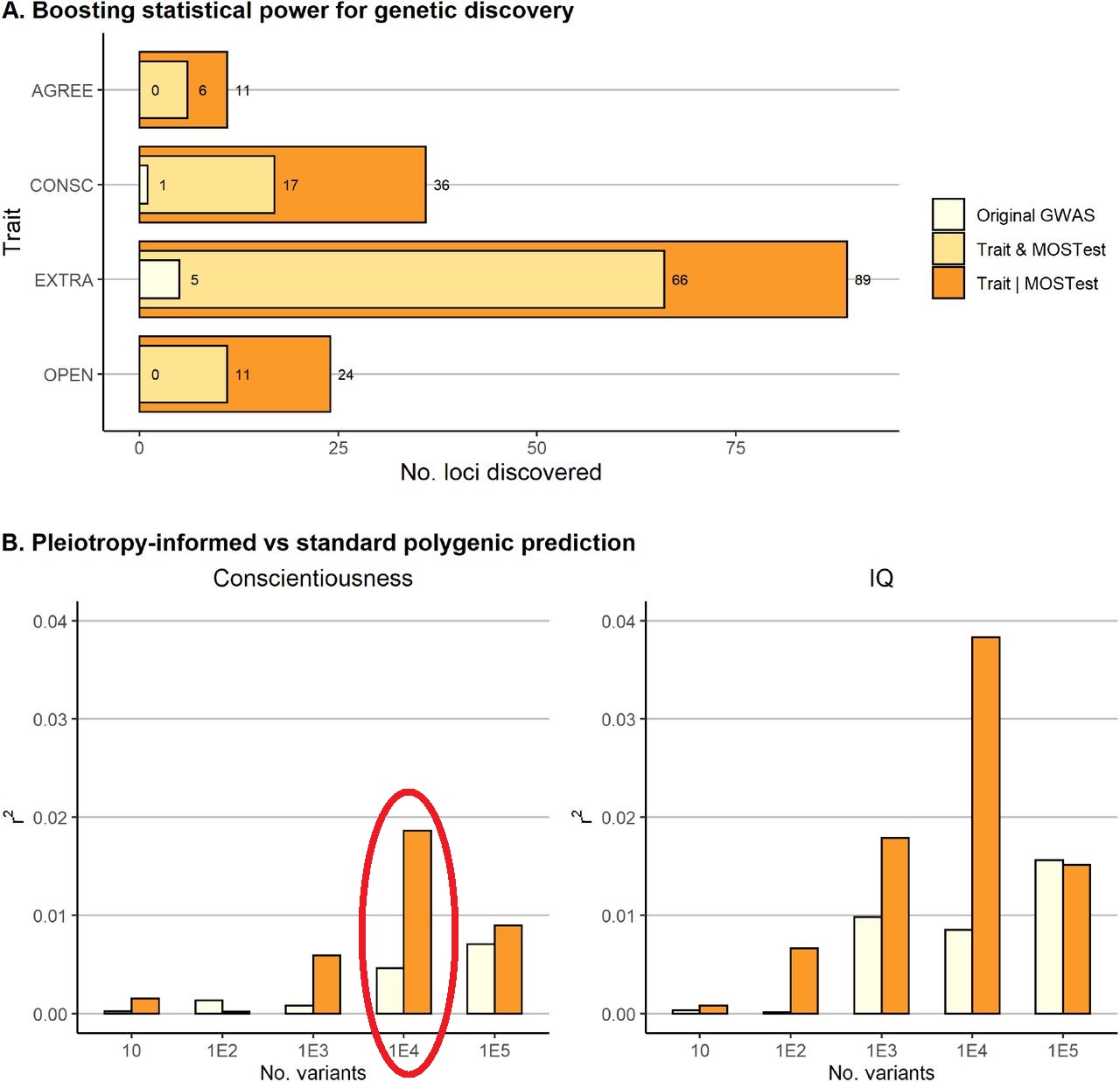

Multivariate genetic analysis of personality and cognitive traits reveals abundant pleiotropy and improves prediction

https://doi.org/10.1101/2022.02.28.481967

336,993人の遺伝子と、ビッグファイブ性格検査の相関を調べたら、「単一の遺伝子」ではほとんど差がなかったというものです。

このことは従来の研究と同じですが、複数の遺伝子からなる「遺伝子セット」なら、少しはマシな結果になったとのこと。

ビッグファイブで最大の差があったC(良心性)で、遺伝子を1万個調べて判明したのは、影響力は血液型とあまり変わらない2%程度…。

心理学やビッグファイブ性格検査の妥当性はどうなんですかね??

Multivariate genetic analysis of personality and cognitive traits reveals abundant pleiotropy and improves prediction

https://doi.org/10.1101/2022.02.28.481967

336,993人の遺伝子と、ビッグファイブ性格検査の相関を調べたら、「単一の遺伝子」ではほとんど差がなかったというものです。

このことは従来の研究と同じですが、複数の遺伝子からなる「遺伝子セット」なら、少しはマシな結果になったとのこと。

ビッグファイブで最大の差があったC(良心性)で、遺伝子を1万個調べて判明したのは、影響力は血液型とあまり変わらない2%程度…。

心理学やビッグファイブ性格検査の妥当性はどうなんですかね??

2023-02-04 08:33

コメント(0)

Hobgoodさんの新しい論文 [論文]

B型のHobgoodさんの新しい論文が出ました。

Donna K Hobgood. (2023). ABO Blood Groups Associated with Aggression Personality Trait. Journal of Psychiatry and Psychiatric Disorders.

Donna K Hobgood. (2023). ABO Blood Groups Associated with Aggression Personality Trait. Journal of Psychiatry and Psychiatric Disorders.

2023-01-22 12:22

コメント(0)

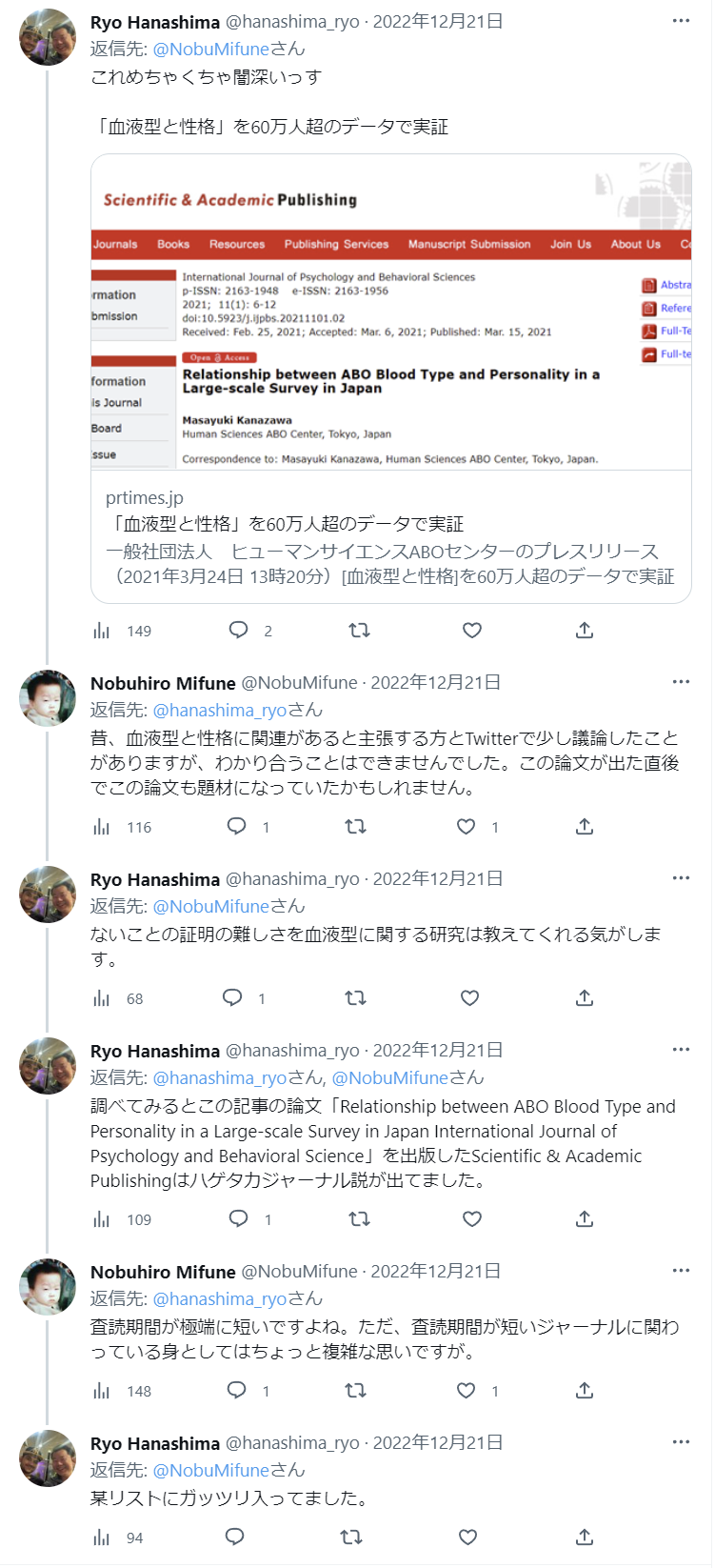

査読付き英語論文についての議論 [論文]

自分のための備忘録です。なお、この後の小塩教授は特に反応していないようでした。

参考として、査読付き英語論文についての議論

@oshio_at 先生!やばいこと言ってる論文がありました!

— Ryo Hanashima (@hanashima_ryo) December 21, 2022

なんとビッグファイブ理論が間違っていることを血液型がら導き出してます!

60万人の血液型データを解析し、性格テストの重大な「バグ」を発見https://t.co/KdJ5xteWc5

性格から血液型が分かると何が嬉しいのだろうか、、、

— Ryo Hanashima (@hanashima_ryo) December 21, 2022

ヒューマンサイエンスABOセンター、45%の確率で血液型を当てる性格分析AIを開発https://t.co/jtvTMI8fvL

うおおおお

— Ryo Hanashima (@hanashima_ryo) December 21, 2022

60万人の血液型データを解析し、性格テストの重大な「バグ」を発見https://t.co/KdJ5xteWc5

この論文を出しているScientific & Academic PublishingはBEALL'S LISTでハゲタカジャーナル指定を受けていることを指摘しておきたい。https://t.co/gOZmpbxTf3 https://t.co/4ZaMQxViEo

— Ryo Hanashima (@hanashima_ryo) December 21, 2022

参考として、査読付き英語論文についての議論

↓この後の展開これめちゃくちゃ闇深いっす

— Ryo Hanashima (@hanashima_ryo) December 21, 2022

「血液型と性格」を60万人超のデータで実証https://t.co/cA60tELp6y

2023-01-01 10:18

コメント(0)

日本発のプレプリントサーバ「Jxiv」運用開始 [論文]

やっと、日本語で投稿できるプレプリントサーバ「Jxiv」ができました。

2022年3月24日運用開始とのこと。

URL: https://jxiv.jst.go.jp/index.php/jxiv

国会図書館での紹介記事↓

E2541 - 日本発のプレプリントサーバ「Jxiv」運用開始について

悲しいのは、「すでに分野別プレプリントサーバが確立している分野での設立要望は高くなかった。」とのこと。

ちなみに、2022年9月12日時点での論文数は「73件」。数が2桁違うのでは?

最多アクセスは文科省の600件ほどで、私の(英語)論文より1桁少ないです![[たらーっ(汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/163.gif) 。

。

これが現在の日本の実力なんでしょうね…。

確かに、英語論文を書いた方がコスパがいいですからねぇ…![[もうやだ~(悲しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/143.gif) 。

。

ちなみに、心理学論文は1件だけでした。

参考までに、先行した筑波大のプレプリント・ゲートウェイ↓

https://f1000research.com/gateways/japan-institutional-gateway

こちらも、論文が「22件」というのには泣けてきます。

2022年3月24日運用開始とのこと。

URL: https://jxiv.jst.go.jp/index.php/jxiv

国会図書館での紹介記事↓

E2541 - 日本発のプレプリントサーバ「Jxiv」運用開始について

悲しいのは、「すでに分野別プレプリントサーバが確立している分野での設立要望は高くなかった。」とのこと。

ちなみに、2022年9月12日時点での論文数は「73件」。数が2桁違うのでは?

最多アクセスは文科省の600件ほどで、私の(英語)論文より1桁少ないです

これが現在の日本の実力なんでしょうね…。

確かに、英語論文を書いた方がコスパがいいですからねぇ…

ちなみに、心理学論文は1件だけでした。

参考までに、先行した筑波大のプレプリント・ゲートウェイ↓

https://f1000research.com/gateways/japan-institutional-gateway

こちらも、論文が「22件」というのには泣けてきます。

2022-10-02 13:00

コメント(0)

ポーランドの論文を見つけました [論文]

ポーランドの論文を見つけました。

BLOOD GROUPS AND TEMPERAMENTAL TRAITS: EXPLORATORY STUDY

Article · January 2015

The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology 2015, Volume 21, Issue 2, 9

DOI: 10.13174/pjamp.21.02.2015.02

Jan Terelak

Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Poland

Emilia A Pietrzykowska

Military Insitute of Aviation on Medicine, Warsaw, Poland

次は、アブストラクトのDeepLによる訳文です。

気質に関するいくつかの理論によると、気質は様々な生物学的要因からなる生理的メカニズムに基づいているとされている。本研究の目的は、ABO式血液型とRh式血液型がこの生理的要因の一つであるかどうかを検討することである。ABO式血液型とRh式血液型が、この生理的要因の一つであるかどうかを検討することである。

J. Strelauによって考案された気質の調節理論(RTT)がこの研究の理論的基礎となった。気質は、Formal Characteristics-Temperament Inventory (FCB) を用いて測定した。回答者は血液型を申告し、その申告は血清学的検査によって確認された。調査対象者は320人。320人。女性161人、男性159人である。彼(女)らは、ABOとRhの血液型によって、サブグループに分けられた。

その結果、特に、活動性や感受性といった気質的特徴の場合、ABOとRhの血液型は、検査対象者を本当に区別していることがわかった。

この結果は、説明変数の4%から6%のレベルにおいてのみ有意であるが、血液型を気質の生理学的メカニズムの1つの構成要素として考えるには十分である。を構成する要素のひとつと考えるには十分である。

血液型は気質の生理的メカニズムの要素の一つである可能性がある。しかし、血液型と気質特性との関連性については議論の余地があるように思われる。とはいえ、血液型と気質特性の関係の程度については議論があるようで、今後の研究での確認が必要である。

www.DeepL.com/Translator(無料版)で翻訳しました。

BLOOD GROUPS AND TEMPERAMENTAL TRAITS: EXPLORATORY STUDY

Article · January 2015

The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology 2015, Volume 21, Issue 2, 9

DOI: 10.13174/pjamp.21.02.2015.02

Jan Terelak

Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Poland

Emilia A Pietrzykowska

Military Insitute of Aviation on Medicine, Warsaw, Poland

次は、アブストラクトのDeepLによる訳文です。

気質に関するいくつかの理論によると、気質は様々な生物学的要因からなる生理的メカニズムに基づいているとされている。本研究の目的は、ABO式血液型とRh式血液型がこの生理的要因の一つであるかどうかを検討することである。ABO式血液型とRh式血液型が、この生理的要因の一つであるかどうかを検討することである。

J. Strelauによって考案された気質の調節理論(RTT)がこの研究の理論的基礎となった。気質は、Formal Characteristics-Temperament Inventory (FCB) を用いて測定した。回答者は血液型を申告し、その申告は血清学的検査によって確認された。調査対象者は320人。320人。女性161人、男性159人である。彼(女)らは、ABOとRhの血液型によって、サブグループに分けられた。

その結果、特に、活動性や感受性といった気質的特徴の場合、ABOとRhの血液型は、検査対象者を本当に区別していることがわかった。

この結果は、説明変数の4%から6%のレベルにおいてのみ有意であるが、血液型を気質の生理学的メカニズムの1つの構成要素として考えるには十分である。を構成する要素のひとつと考えるには十分である。

血液型は気質の生理的メカニズムの要素の一つである可能性がある。しかし、血液型と気質特性との関連性については議論の余地があるように思われる。とはいえ、血液型と気質特性の関係の程度については議論があるようで、今後の研究での確認が必要である。

www.DeepL.com/Translator(無料版)で翻訳しました。

2022-10-01 11:17

コメント(0)

NatureのABO型血液型と腸内細菌叢に関する論文 [論文]

今年になってからABO型血液型と腸内細菌叢に関する論文が3報出ています。

— 高遠 頼@生命科学VTuber(たかとー らい) (@takatoh_life) April 28, 2022

特にうつ病、精神との因果関係が示されている細菌の存在量の違いが示されています。

時代が進み科学の解像度が上がることにより、ABO型血液型と性格との関係もあながち否定できなくなってきていて非常に面白いです。

【参考文献 1/3】

H, Yang, et al. "ABO genotype alters the gut microbiota by regulating GalNAc levels in pigs" Nature pub 27 Apr 2022

【参考文献 2/3】

Y. Qin, et al. "Combined effects of host genetics and diet on human gut microbiota and incident disease in a single population cohort" Nature Genetics volume 54, pages134–142 (2022) Published: 03 February 2022

【参考文献 3/3】

EA. Lopera-Maya, et al. "Effect of host genetics on the gut microbiome in 7,738 participants of the Dutch Microbiome Project" Nature Genetics volume 54, pages143–151 (2022) Published: 03 February 2022

2022-05-14 19:06

コメント(0)

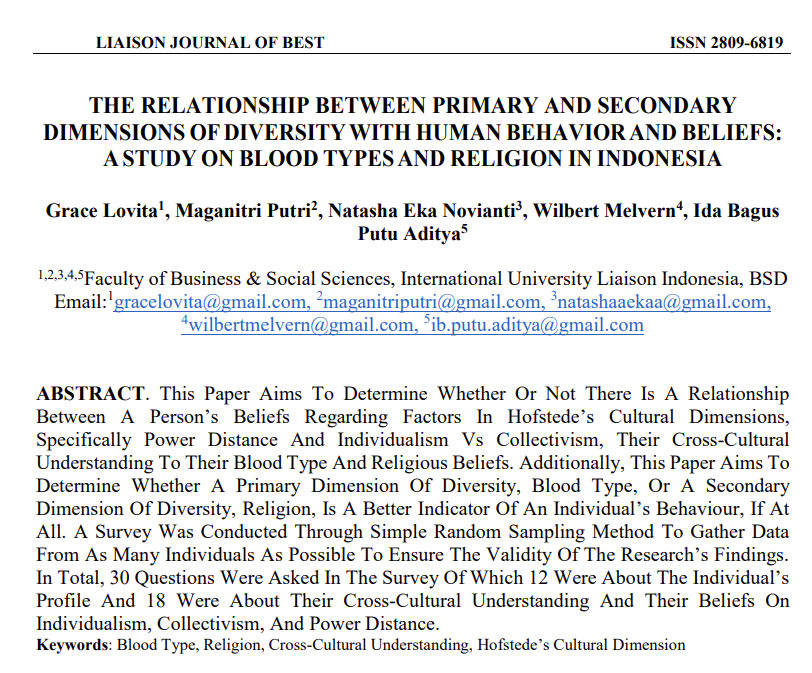

インドネシアでは相当血液型が流行しているようです [論文]

定期的に英語論文をチェックしているのですが、インドネシアでは相当血液型が流行しているようです。

今年発表されたこんな論文を見つけました。

THE RELATIONSHIP BETWEEN PRIMARY AND SECONDARY DIMENSIONS OF DIVERSITY WITH HUMAN BEHAVIOR AND BELIEFS: A STUDY ON BLOOD TYPES AND RELIGION IN INDONESIA

(多様性の1次および2次的側面と人間の行動・信条との関係:インドネシアにおける血液型と宗教に関する研究)

正直、内容は大したことはないのですが、大学の論文のタイトルに「血液型」が入っているのはすごいです。

今年発表されたこんな論文を見つけました。

THE RELATIONSHIP BETWEEN PRIMARY AND SECONDARY DIMENSIONS OF DIVERSITY WITH HUMAN BEHAVIOR AND BELIEFS: A STUDY ON BLOOD TYPES AND RELIGION IN INDONESIA

(多様性の1次および2次的側面と人間の行動・信条との関係:インドネシアにおける血液型と宗教に関する研究)

正直、内容は大したことはないのですが、大学の論文のタイトルに「血液型」が入っているのはすごいです。

2022-04-29 12:30

コメント(0)