新型コロナは沈静化しつつある!?【図解・中学生でもわかる西浦氏の致命的なミス】 [新型コロナ]

前回の記事の続きです。

4月3日にクラスター対策班のメンバーの西浦氏から「42万人死亡説」が発表され、それを受けて安倍首相が「緊急事態宣言」を発出しました。

しかし、新規感染者は激減し、目に見えるほど患者が減り始めています。

出所:東洋経済 新型コロナウイルス国内感染の状況

現実の死亡者は約600人。いくらなんでも3桁は違いすぎです!

あれぇ、おっかしぃ~なぁと思っている人も少なくないでしょう。

実は、西浦氏はいくつか致命的な計算ミスをしていますが、内容は中学生でもわかるような単純なものです。

そのうち誰もわかるようになるはずで、緊急事態宣言もまもなく撤回されると思っていました。

しかし、現実はどうやらそうなっていません。

そこで、一見すると遠回りのようですが、「中学生でもわかる西浦氏の計算ミス」を図解で説明してみることにしました。

意外とこっちの方が早道なのかもしれません。

まぁ、そのうち誰かが、ず~っとわかりやすく説明することでしょう。

さて、西浦氏の計算ミスは少なくないのですが、致命的なものは次の2点に絞られます。

【致命的なミス1】

×全員が感染する可能性がある

○現実の感染者は全体の2%

→違いは50倍!(説明はこちら)

【致命的なミス2】

×1人の感染者は2.5人に感染させる

○1人の感染者は0.8人に感染させる

→感染は自然に終息する!(説明はこちら)

まあ、上の2つのイラストを見ればわかかるとおりで、絶対に42万人が死亡するはずはありません!

これが現実に起こったことです。

【想定外のミス】

余談ですが、最初は誰も気が付かなかった想定外のミスもあります。

今回の最大の感染源は、3月にヨーロッパからの帰国者による第2波です。最終的な入国制限日である3月下旬までに、推定2000~3000人の感染者が羽田、成田、関空を中心として帰国しました。

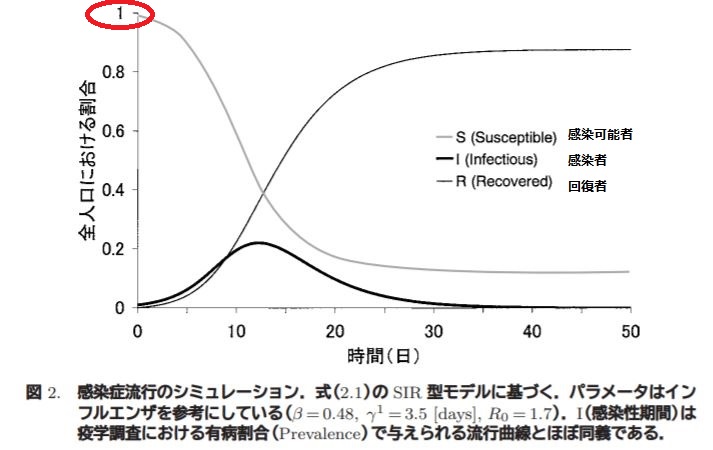

SIRモデルは「閉鎖系」を想定しているので、外部から感染者が大量に流入するという「開放系」では修正しないと使えません。

(説明はこちら)

結局、不適切なモデルをそのままに使ったのでトンデモな結果になった、という…。

当然といえは当然のことが起こったのです。

【ミスの理由】

では、なぜ西浦氏はここまで間違えたのでしょうか?

それは、彼の執筆した論文を読めばわかります。

とりあえず、オンラインで簡単に入手できるものを2つ見つけました。

1. 西浦博・稲葉寿 感染症流行の予測:感染症数理モデルにおける定量的課題

2. Hiroshi Nishimura Early Detection of Nosocomial Outbreaks Caused by Rare Pathogens: A Case Study Employing Score Prediction Interval

1ですが、こちらは致命的なミス1にあるように、感染可能者の比率S=1で、「全員が感染する可能性がある」となっています。

2は英語なので、ちょっと読むのがおっくうかもしれません。

しかし、統計がわかる人なら、教科書に書いてあるようなことをわざわざ論文に書くなよ!と苦笑してしまうことでしょう。

少々専門的ですが、典型的なのは、

数が非常に少ないデータセットに正規分布を適用するのは厳密には適切ではありません。

it is strictly not appropriate to apply normal distribution to the datasets with very small counts.

です。

厳密もなにも、適切でないに決まっているじゃん!

過去に適切ではないことをやらかした人がいるんでしょうかね…。制限速度が60キロの道路で、警察に60キロ以上出していいかと聞くようなものです(苦笑)。

実際にやっている人がいるとしても、それをそのまま正直に論文に書く人はいないでしょう…。

ということで、感染症の数理モデルは日が当たらない分野のようです。

率直な感想としては、全体的に相当レベルが低いとしか言いようがありません。

いまどき、1927年のモデルを何も修正せずに使っている業界ってあるのかな?

専門家会議でこんな凡ミスをチェックできなかったのは、医師は統計が苦手ということもあるようです。

理由については、医学部で数学を勉強しないのが諸悪の根源だという、アゴラの八幡氏の記事をお読みください。

まさに、泰山雷同してなんとやら…という感じですね。

2020-05-10 14:18

コメント(2)

SIRは古典的で良く用いられるモデルというだけで、最新でも唯一でもないらしい。

SIRでは感染者が回復する事を考慮しない(単純)。

SIRS、SIERなどでは考慮する模様。

疑問点としては、西浦博という人は古くから活動しているにも関わらず、その論文に採用されたモデルが適切でなかったとしたら、論文を査読した者も批判した者もいなかったのか?という事。

批判者が出ないと仮定した場合、SIRはあまりにも知られすぎている。

微分方程式が解ける人間なら扱えるため、他分野のサイエンティストでもやった者がいる。

http://statmodeling.hatenablog.com/entry/sir-model-ode-1

https://rpubs.com/ktgrstsh/tokyor84

一つ二つでなく、学生レベルでも多数ある。

これほどよく知られているモデルについて、「小中学生流の誤りが訂正されない」「査読もされない」という事が長期間続くという事はあり得るのだろうか?

(特に西浦博が長期間活動していた海外の場合、声望には全く関係なく、徹底して叩く時は叩く。論文の数も出さねばならないため、その全てが批判されないなどという事はちょっと考えにくい)

さらに、西浦博自身によっても、専門家会議から出ているグラフが適切でない事は述べられていた模様。

http://jun-makino.sakura.ne.jp/articles/corona/note006.html#rdocsect14

用いられたモデルは、本当に単純なSIRだったのだろうか?

by 散見されるSIR (2020-05-19 12:59)

私も知りたいです(笑)

by ABOFAN (2020-05-20 20:24)