原発の新規制基準適合性審査は標準的には2年だが泊原発は既に5年以上が経過… [北海道大停電]

前回の続きです。

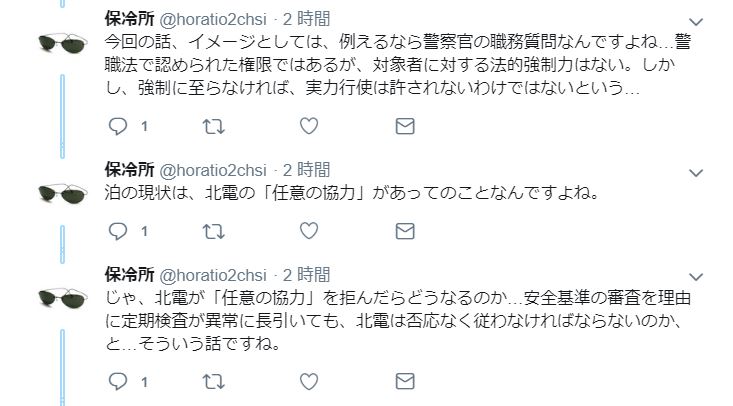

保冷所さんが、こんなことをつぶやいていました。

確かに法律的には「標準的」にどのぐらいの期間を想定しているのか気にはなっていたのですが、調べるのが面倒なのでそのままにしていました。

誰かやってくれないですかね…と言ってもしょうがないので、やっつけ仕事で調べた結果を備忘録として公開しておくことにします。

間違っていたら誰か指摘をお願いしますね。![[たらーっ(汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/163.gif)

さて、原子炉等規制法のような法律は、たいていは申請から許可が出るまでの標準的な期間を決めることが法律的に義務づけられています(行政手続法で決まっていて「標準処理期間」と言います)。

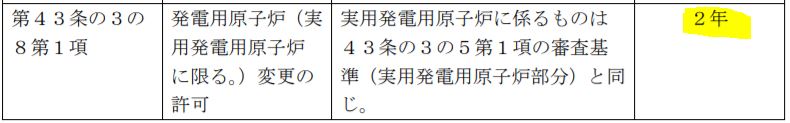

結論から言うと「新規制基準適合性審査申請」の標準処理期間は「2年」です(法律は2012年6月27日制定、この標準処理期間は約1年後の2013年11月27日に決定)。

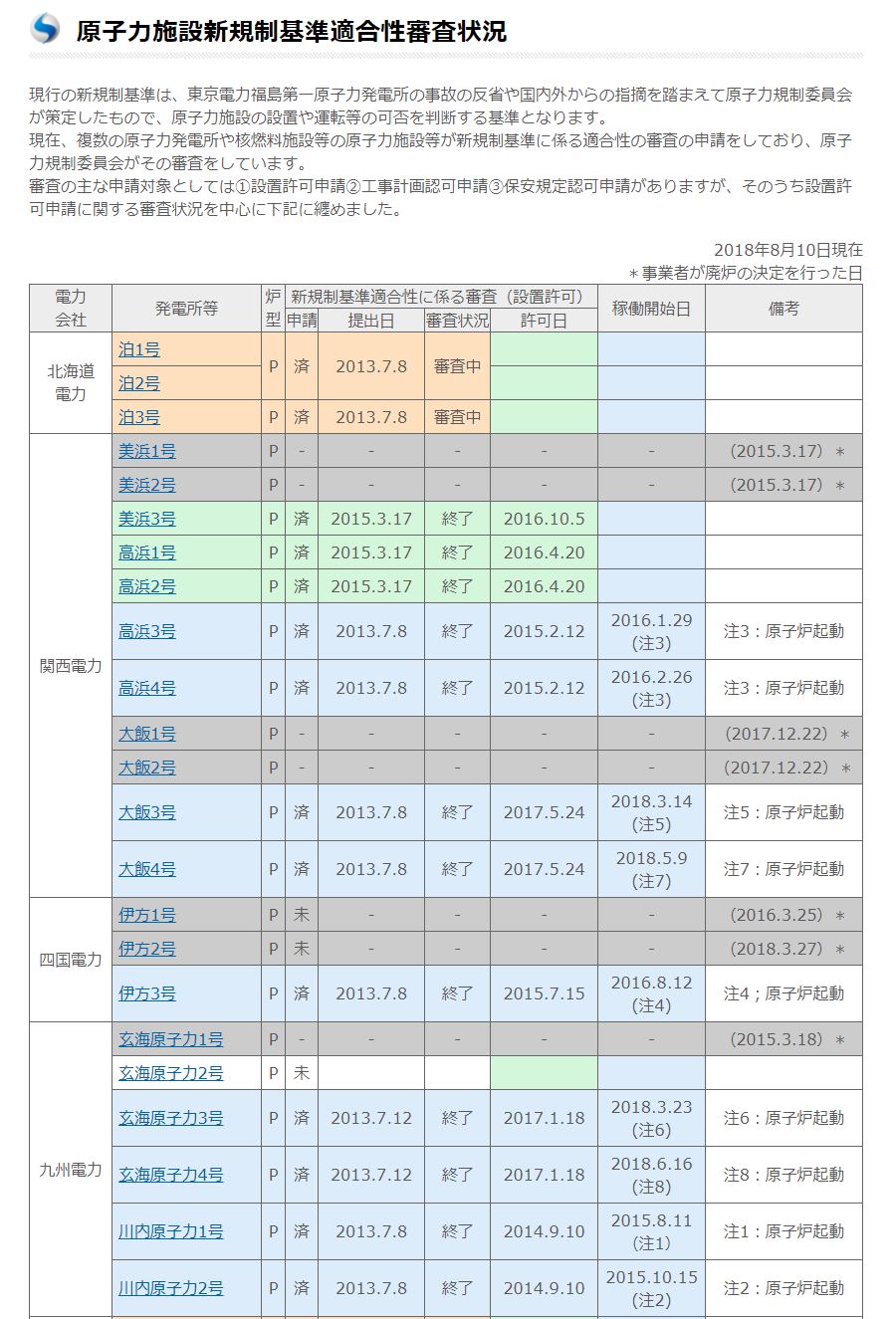

泊原発の申請日は2013年7月8日で、本日2018年9月24日もまだ審査中だそうです。

標準処理期間の2年どころか、既に5年以上が経過しているので、明らかに原子炉等規制法の趣旨は守られていないということになります。

もちろん、想定外に面倒なケースもあるので、審査する期間を伸ばすことは可能ですが、そのときには理由書が必要になります。

理由書がないとするなら、厳密に言えば違法でしょう。

そんなこと聞いたことがないのですが、あるのかな?

あるいは、私の調べ方が間違っているのでしょうか?

原発の新規制基準適合性審査は、「発電用原子炉(実用発電用原子炉に限る。)変更の許可」(原子炉等規制法第43条の3の8第1項)でよかったはずなのですが…。

当時の田中委員長も、参議院の原子力問題特別委員会でそう答弁しているのでいいはずです。

参考までに、原子力規制委員会が電力会社へ出す是正措置や停止の命令には標準処理期間が設けられていません。

つまり、既存原発が「新規制基準適合性」を満たさないことに気づき、その場合に是正措置や停止を命令しなくても(少なくとも法律上は)違法ではありません。

保冷所さんが、こんなことをつぶやいていました。

じゃ、北電が「任意の協力」を拒んだらどうなるのか…安全基準の審査を理由に定期検査が異常に長引いても、北電は否応なく従わなければならないのか、と…そういう話ですね。

確かに法律的には「標準的」にどのぐらいの期間を想定しているのか気にはなっていたのですが、調べるのが面倒なのでそのままにしていました。

誰かやってくれないですかね…と言ってもしょうがないので、やっつけ仕事で調べた結果を備忘録として公開しておくことにします。

間違っていたら誰か指摘をお願いしますね。

さて、原子炉等規制法のような法律は、たいていは申請から許可が出るまでの標準的な期間を決めることが法律的に義務づけられています(行政手続法で決まっていて「標準処理期間」と言います)。

結論から言うと「新規制基準適合性審査申請」の標準処理期間は「2年」です(法律は2012年6月27日制定、この標準処理期間は約1年後の2013年11月27日に決定)。

泊原発の申請日は2013年7月8日で、本日2018年9月24日もまだ審査中だそうです。

標準処理期間の2年どころか、既に5年以上が経過しているので、明らかに原子炉等規制法の趣旨は守られていないということになります。

もちろん、想定外に面倒なケースもあるので、審査する期間を伸ばすことは可能ですが、そのときには理由書が必要になります。

理由書がないとするなら、厳密に言えば違法でしょう。

そんなこと聞いたことがないのですが、あるのかな?

あるいは、私の調べ方が間違っているのでしょうか?

原発の新規制基準適合性審査は、「発電用原子炉(実用発電用原子炉に限る。)変更の許可」(原子炉等規制法第43条の3の8第1項)でよかったはずなのですが…。

当時の田中委員長も、参議院の原子力問題特別委員会でそう答弁しているのでいいはずです。

参考までに、原子力規制委員会が電力会社へ出す是正措置や停止の命令には標準処理期間が設けられていません。

つまり、既存原発が「新規制基準適合性」を満たさないことに気づき、その場合に是正措置や停止を命令しなくても(少なくとも法律上は)違法ではありません。

2018-09-24 16:23

コメント(0)

泊原発が動いていれば停電はなかった!? [北海道大停電]

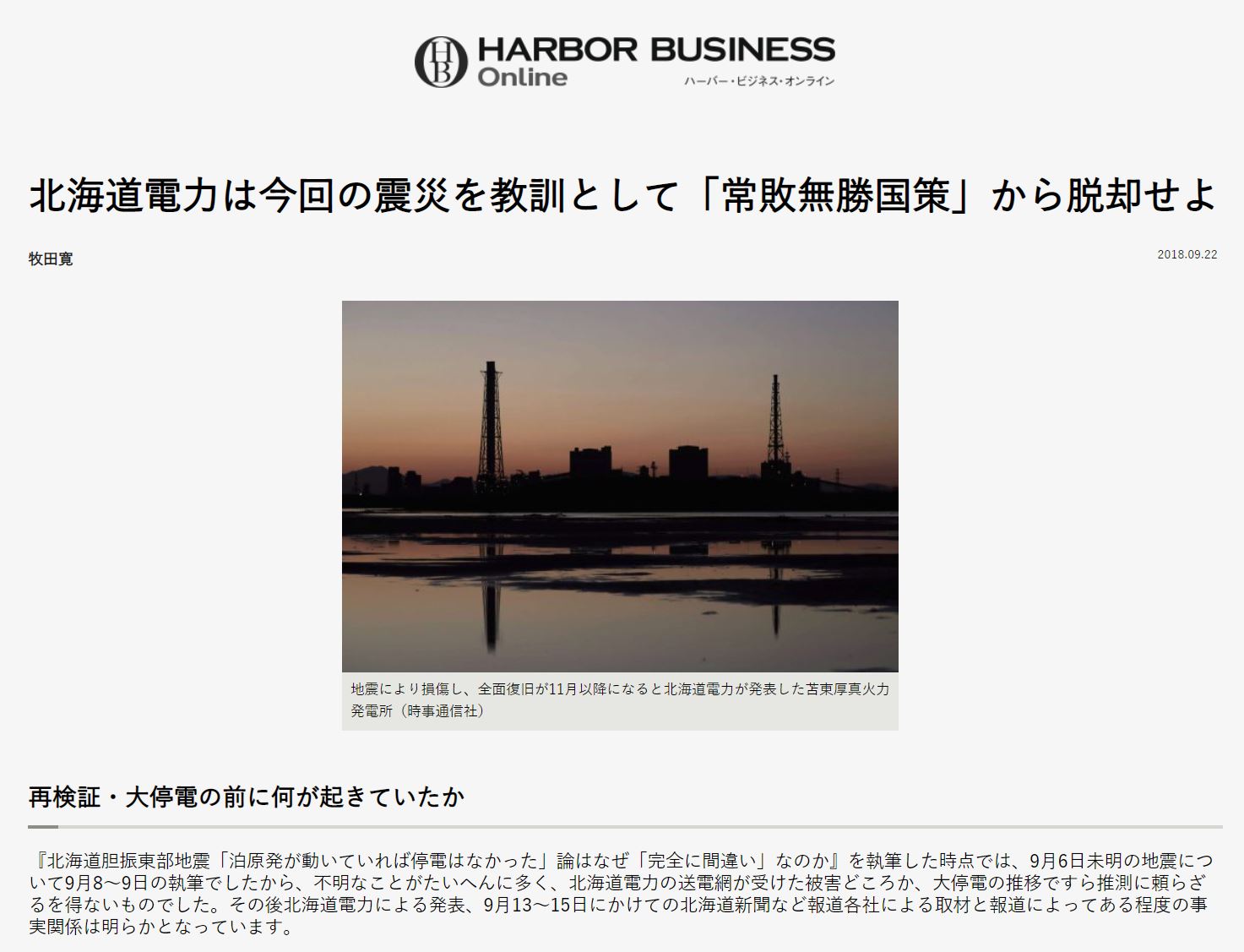

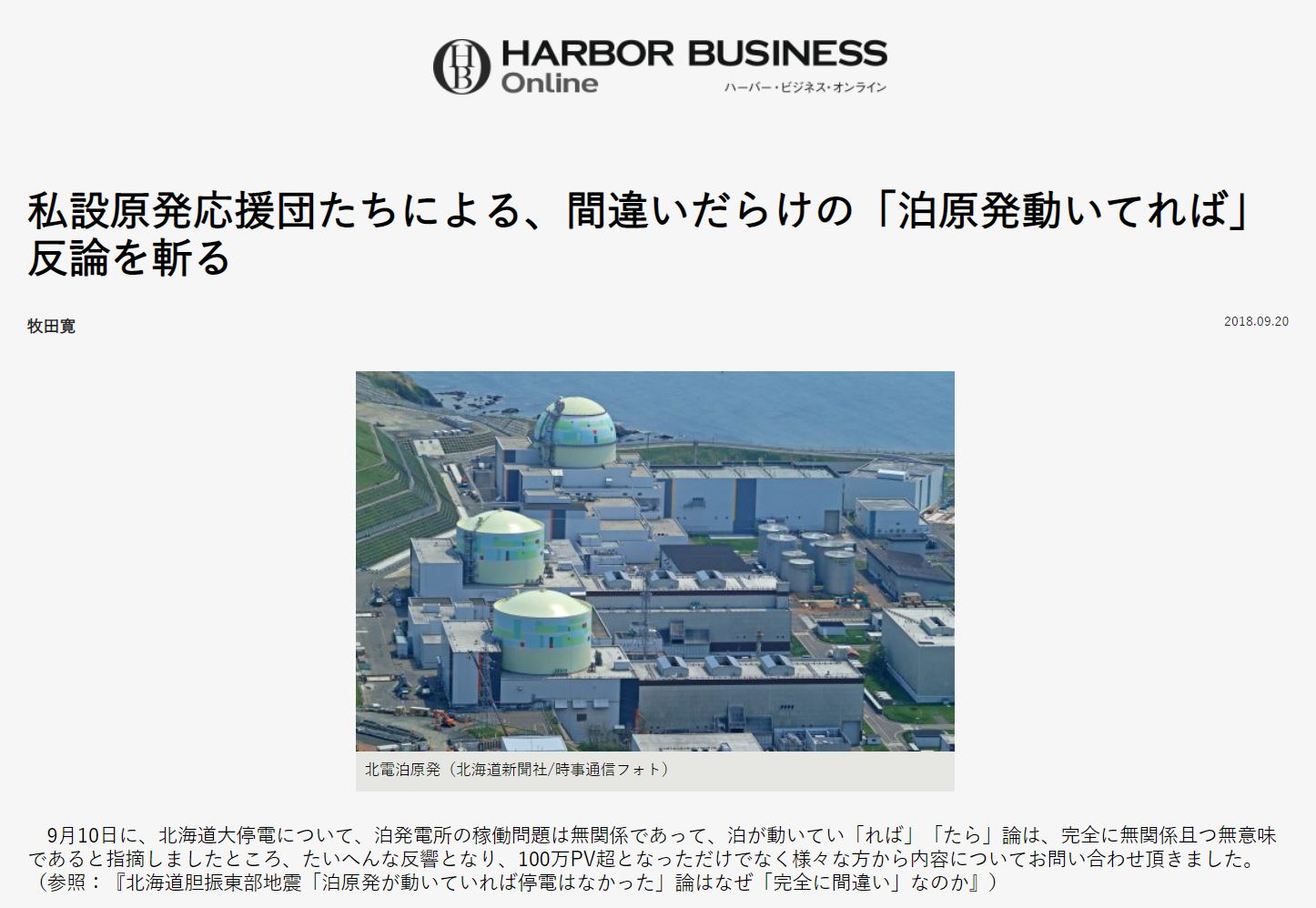

前回の記事「新規制基準を棚上げにして原発を再稼働しても法律的に問題はない!?」で、NPwrAGWさんとの議論を整理したので、ついでに牧田寛氏のその後を調べてみたところ、9月22日に新しい記事が公開されていました。

北海道電力は今回の震災を教訓として「常敗無勝国策」から脱却せよ 2018.9.22

記事を読み進めていくと、ここでも驚くような内容が書かれていました。

100万PVがあったというハーバービジネスオンラインの超有名な記事『北海道胆振東部地震「泊原発が動いていれば停電はなかった」論はなぜ「完全に間違い」なのか』を事実上撤回してしまったようなのです!

もっとも、ハーバービジネスオンラインではまだトップ記事扱いですから、編集部はそう思っていないのかもしれませんが…。

この記事では、牧田氏は「素人考え」と断りつつ、泊原発が稼働していた場合には、「全道」ブラックアウトは発生しなかったか、仮に発生したとしても短時間(9月6日中)で回復したはず、という意味のことをさらっと書いているのです。

ポイントは次のとおりです(太字は私)。

要するに、泊原発への送電をストップさえしてしていれば、「全道」ブラックアウトはなかったということです。

泊原発付近の震度は「2」だったので、もし稼働していたとすると停止する可能性は極めて低いことは明らかです。

そして、稼働している原発なら発電していますから、もろちん送電をストップしても問題はありません(そもそも送電する必要がありません)。

このとおりだとすると、素直にこの記事を読めば「泊原発が動いていれば停電はなかった」ことになります。

牧田氏のこの記事をもう一度読み直してみると――気のせいかもしれませんが――以前とは違って、抽象的で形容詞が多くセンセーショナルな文章が影を潜め、事実と数字に基づいた記述が増えているような印象を受けます。

それは、以前の『北海道胆振東部地震「泊原発が動いていれば停電はなかった」論はなぜ「完全に間違い」なのか』から徐々に撤退するという高等戦術の一環なのでしょうか?

北海道電力は今回の震災を教訓として「常敗無勝国策」から脱却せよ 2018.9.22

記事を読み進めていくと、ここでも驚くような内容が書かれていました。

100万PVがあったというハーバービジネスオンラインの超有名な記事『北海道胆振東部地震「泊原発が動いていれば停電はなかった」論はなぜ「完全に間違い」なのか』を事実上撤回してしまったようなのです!

もっとも、ハーバービジネスオンラインではまだトップ記事扱いですから、編集部はそう思っていないのかもしれませんが…。

この記事では、牧田氏は「素人考え」と断りつつ、泊原発が稼働していた場合には、「全道」ブラックアウトは発生しなかったか、仮に発生したとしても短時間(9月6日中)で回復したはず、という意味のことをさらっと書いているのです。

ポイントは次のとおりです(太字は私)。

北海道電力は、泊発電所への給電を最優先にしていた!?

・素人考えでは(中略)泊を切り離してしまえば良いとも考え得ます。

・泊幹線と後志幹線、茅沼線を送電網から切り離し、苫東厚真抜きで道央の送電網を最低限度維持し、北本連系線を始め手持のあらゆる発電所を総動員で送電網の復旧に努めれば、6日のうちにはほぼ全道での送電が回復していたかもしれません。

・泊への送電を死守しようとした中央給電の判断そのものは、妥当だったと言えます。

要するに、泊原発への送電をストップさえしてしていれば、「全道」ブラックアウトはなかったということです。

泊原発付近の震度は「2」だったので、もし稼働していたとすると停止する可能性は極めて低いことは明らかです。

そして、稼働している原発なら発電していますから、もろちん送電をストップしても問題はありません(そもそも送電する必要がありません)。

このとおりだとすると、素直にこの記事を読めば「泊原発が動いていれば停電はなかった」ことになります。

牧田氏のこの記事をもう一度読み直してみると――気のせいかもしれませんが――以前とは違って、抽象的で形容詞が多くセンセーショナルな文章が影を潜め、事実と数字に基づいた記述が増えているような印象を受けます。

それは、以前の『北海道胆振東部地震「泊原発が動いていれば停電はなかった」論はなぜ「完全に間違い」なのか』から徐々に撤退するという高等戦術の一環なのでしょうか?

2018-09-24 10:56

コメント(0)

新規制基準を棚上げにして原発を再稼働しても法律的に問題はない!? [北海道大停電]

そういえば、以前議論したNPwrAGWさんはどうなったかなぁと思って、Twitterをぼんやりと眺めていました。

そうしたら、保冷所さんとの活発なやりとりが目に入り、面白そうなのでつい読んでしまったのですが、そこにはあっと驚くことが書かれていました。

原発の「新規制基準」を守る「法的義務」はないというのです!

つまり、「新規制基準」(原子炉等規制法第43条の3の14)を無視して既存原発を再稼働しても、電力会社に対しては実質的に何の罰則もないということです。

まさかと思って調べてみたら、確かに法律はそう解釈できるようになっています。

もう少し正確に書くと、原発の「新規制基準」は基本的に「努力義務」なので、守らなくとも特に罰則はないということになります。

とは言っても、原子力規制委員会は、「新規制基準」を守っていない電力会社に対して、法律によって原発の停止を「命令」することもできます(同法43条の3の23第2項)。

逆にこの命令がなければ、電力会社が原発を停止しなくと法律上は何の罰則もありません。

もちろん、この「命令」は口頭やメモでは無効で、原子力規制委員会の委員長のハンコを押した「公文書」でなければいけません。

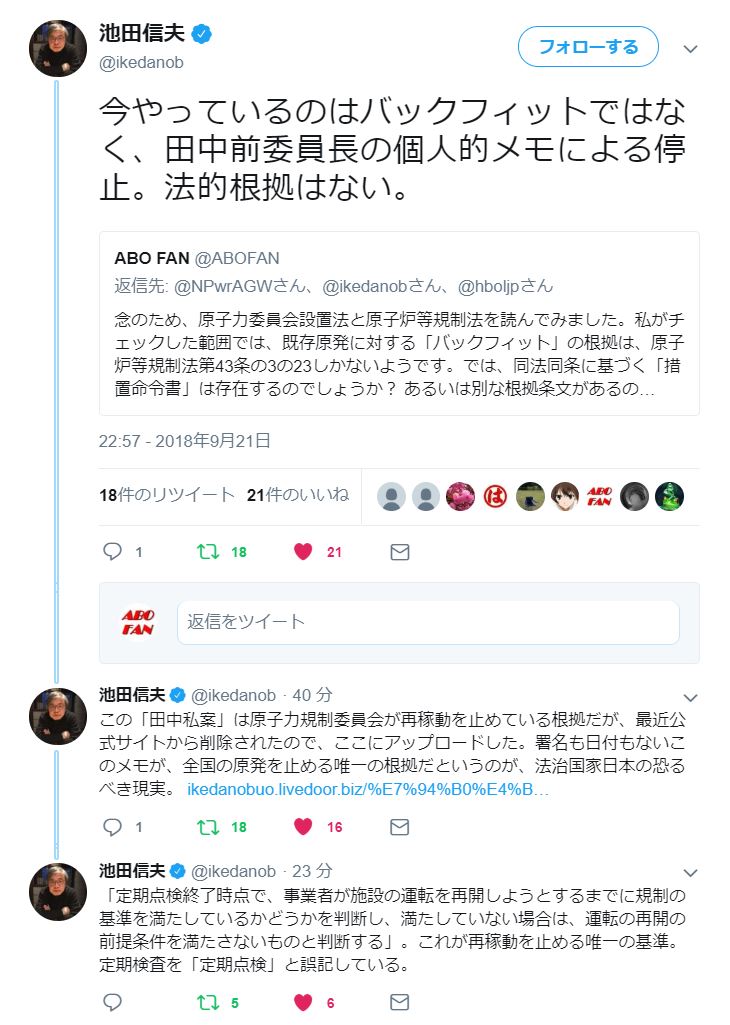

参考までに、現在原発が止まっているのは、この命令によるものではなく、法的な根拠は何もない「任意のお願い」です。

→池田信夫氏による解説【GEPR】原発はなぜ再稼動できないのか

ではなぜこんなことになっているのかというと、それはたぶんこんな理由です。

原子炉等規制法によって電力会社に原発の停止を命令することは、法律的には「行政処分」となります。

原発を止めると日本全体で年間数兆円の費用がかかると言われているので、仮にこの命令が何らかの理由で間違っているとしたら、国はこの分を賠償する責任があります(法律的には「不利益処分」となります)。

話は賠償金だけでは終わらず、当然ながら原子力規制委員会の責任、そして政府や政権の責任も問われることになるので、そう簡単に命令することはできないのです。

なお、現在原発を止めている「任意のお願い」では、停止を判断するのは電力会社なので、国の賠償責任は(少なくとも法律的には)ありません。

そういえば、原子力規制委員会の田中委員長(当時)は、私的なメモで同じように述べていることを思い出しました。

では地元の合意はどうかというと、これも法律には何も書いてありません。

結局、一時的に「新規制基準」を棚上げにして原発を再稼働したとしても、法律的・制度的にそれほど問題があるとは思えないのですが…。

そうしたら、保冷所さんとの活発なやりとりが目に入り、面白そうなのでつい読んでしまったのですが、そこにはあっと驚くことが書かれていました。

原発の「新規制基準」を守る「法的義務」はないというのです!

つまり、「新規制基準」(原子炉等規制法第43条の3の14)を無視して既存原発を再稼働しても、電力会社に対しては実質的に何の罰則もないということです。

まさかと思って調べてみたら、確かに法律はそう解釈できるようになっています。

もう少し正確に書くと、原発の「新規制基準」は基本的に「努力義務」なので、守らなくとも特に罰則はないということになります。

とは言っても、原子力規制委員会は、「新規制基準」を守っていない電力会社に対して、法律によって原発の停止を「命令」することもできます(同法43条の3の23第2項)。

逆にこの命令がなければ、電力会社が原発を停止しなくと法律上は何の罰則もありません。

もちろん、この「命令」は口頭やメモでは無効で、原子力規制委員会の委員長のハンコを押した「公文書」でなければいけません。

参考までに、現在原発が止まっているのは、この命令によるものではなく、法的な根拠は何もない「任意のお願い」です。

→池田信夫氏による解説【GEPR】原発はなぜ再稼動できないのか

ではなぜこんなことになっているのかというと、それはたぶんこんな理由です。

原子炉等規制法によって電力会社に原発の停止を命令することは、法律的には「行政処分」となります。

原発を止めると日本全体で年間数兆円の費用がかかると言われているので、仮にこの命令が何らかの理由で間違っているとしたら、国はこの分を賠償する責任があります(法律的には「不利益処分」となります)。

話は賠償金だけでは終わらず、当然ながら原子力規制委員会の責任、そして政府や政権の責任も問われることになるので、そう簡単に命令することはできないのです。

なお、現在原発を止めている「任意のお願い」では、停止を判断するのは電力会社なので、国の賠償責任は(少なくとも法律的には)ありません。

そういえば、原子力規制委員会の田中委員長(当時)は、私的なメモで同じように述べていることを思い出しました。

では地元の合意はどうかというと、これも法律には何も書いてありません。

結局、一時的に「新規制基準」を棚上げにして原発を再稼働したとしても、法律的・制度的にそれほど問題があるとは思えないのですが…。

2018-09-24 02:30

コメント(8)

「科学的議論」としてのトリチウム水と北海道大停電《まとめ4》 [北海道大停電]

さて、その3にも書いたように、Twitter上でNPwrAGWさんと「バックフィット」について議論になりました。

実は、マスコミにはほとんど出てきませんが、ネット上では泊原発の再稼働が相当話題となっています。

なにしろ、これだけ電力事情が逼迫している北海道で、万が一厳冬期にもう一度「ブラックアウト」が起きたら、暖房が止まって凍死者が多数出ても不思議ではありません。

現在、泊原発では「バックフィット」の審査が行われていますが、一番のネックは12万年前の地層(積丹半島北西沖の地層)の危険性の評価だそうです。

12万年前の活断層(の可能性のある地層)で地震の死者が出る確率と、厳冬期のブラックアウトで死者が出る確率は、どう考えても後者の方が高そうに思えます。

もう一度よく考えてみると、今回の震度7の北海道胆振東部地震を考えるまでもなく、東日本大震災も熊本地震も、阪神淡路大震災…も、現在の地震理論では全く予知不能でした。

不幸にも亡くなった方には深く哀悼の意を捧げる次第です。

この反省もあって、現在の気象庁では、既存の技術による地震予知は「不可能」と結論づけています。

となると、現在の技術で12万年前の地層を調べて、はたして科学的に正しい結論が出るものなのでしょうか?

失礼ながら、私にはそうは思えません。

それなら、なぜここまで膨大な時間と費用をかけて地層を調べる必要があるのでしょう?

真面目で一生懸命な関係者には大変申し訳ないのですが、一個人としての素朴な疑問です。

なお、この件についてNPwrAGWさんに質問させていただいたところ、特に回答らしい回答はいたたけませんでした。![[たらーっ(汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/163.gif)

実は、マスコミにはほとんど出てきませんが、ネット上では泊原発の再稼働が相当話題となっています。

なにしろ、これだけ電力事情が逼迫している北海道で、万が一厳冬期にもう一度「ブラックアウト」が起きたら、暖房が止まって凍死者が多数出ても不思議ではありません。

現在、泊原発では「バックフィット」の審査が行われていますが、一番のネックは12万年前の地層(積丹半島北西沖の地層)の危険性の評価だそうです。

12万年前の活断層(の可能性のある地層)で地震の死者が出る確率と、厳冬期のブラックアウトで死者が出る確率は、どう考えても後者の方が高そうに思えます。

もう一度よく考えてみると、今回の震度7の北海道胆振東部地震を考えるまでもなく、東日本大震災も熊本地震も、阪神淡路大震災…も、現在の地震理論では全く予知不能でした。

不幸にも亡くなった方には深く哀悼の意を捧げる次第です。

この反省もあって、現在の気象庁では、既存の技術による地震予知は「不可能」と結論づけています。

となると、現在の技術で12万年前の地層を調べて、はたして科学的に正しい結論が出るものなのでしょうか?

失礼ながら、私にはそうは思えません。

それなら、なぜここまで膨大な時間と費用をかけて地層を調べる必要があるのでしょう?

真面目で一生懸命な関係者には大変申し訳ないのですが、一個人としての素朴な疑問です。

なお、この件についてNPwrAGWさんに質問させていただいたところ、特に回答らしい回答はいたたけませんでした。

2018-09-23 00:20

コメント(0)

「科学的議論」としてのトリチウム水と北海道大停電《まとめ3》【追記・訂正あり】 [北海道大停電]

まさか、その3を書くことになるとは思っていませんでした。

さて、その2を書いた後に、Twitter上でNPwrAGWさんと「バックフィット」の議論になりました。

バックフィットというのは、法律を過去に遡って適用するという、法治国家では非常に例外的な運用のことです。

わかりやすくするために、例を挙げて説明しましょう。

たとえば、家を新築するときは、必ず建築基準法を守らないといけません。ただし、普通は建てる時点の法律を守ればいいので、過去に遡って基準を適用するということはしません。

まぁ、これが普通の運用です。仮に、過去に遡ってとなると、法律が変わるたびに自宅から追い出されてしまうので、まずそんなことはしません。![[たらーっ(汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/163.gif)

ただし、原発については、一定の条件をつけて新基準による「バックフィット」が認められています。

まぁ、福島第一原発の事故を考えると当然という気もしますが…。

新設した原発なら、スタート時からバックフィットである「新適合基準」を守る必要があります。

では、既存の原発はどうなのでしょうか?

私はなんとなく、定期検査で原発を止めている期間を利用して「新適合基準」をクリアするように設備の改修や工事をして、OKになってから再稼働するのものだと思っていました。

ところが、さきほど池田信夫さんとNPwrAGWさんから全く正反対の意見をいただきましたので、ここに紹介させていただきます。

(私は池田信夫さんのブログの愛読者なので、非常に恐縮しました)

![[ひよこ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/244.gif) 池田信夫さん

池田信夫さん

定期検査と安全審査(新基準適合性検査)は別です。バックフィットは後者に含まれる。

![[ひよこ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/244.gif) NPwrAGWさん

NPwrAGWさん

相変わらず勘違いを垂れ流す池田信夫氏。

・原発の再稼働に関する政府答弁書

http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51889555.html

逆さま。定検が終わらないから運転できないのだよ。→「これは運転と並行して行うので、定期検査が終われば運転できる」

いったいどちらが正しいのでしょう?

(2018.9.23 9:40追記 制度上「バックフィット」は「定期検査」には含まれないというのが最も素直な解釈のようです)

答えは原子炉等規制法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)に書いてありますが、以前とは制度が大幅に変わったので関係部分に目を通して理解するのが大変でした。

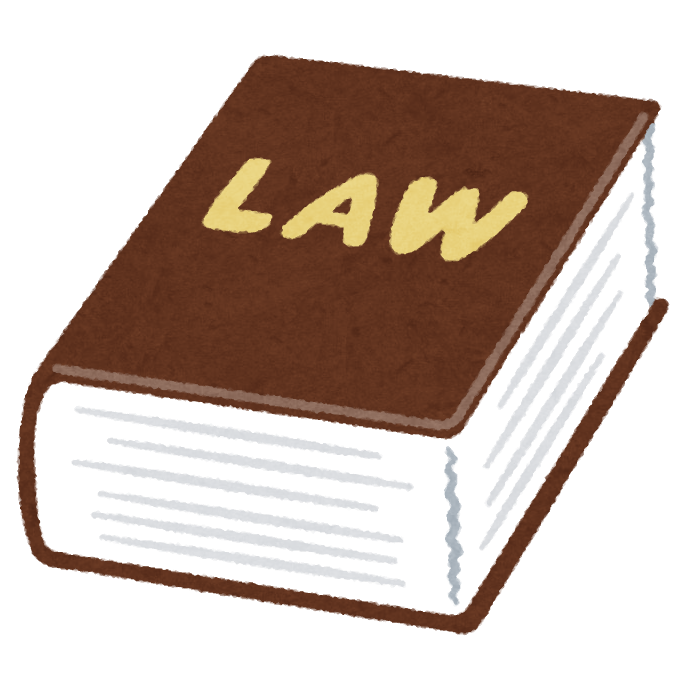

ここでは、東北電力女川原発のサイトがわかりやすいので、説明を拝借します。

原子力発電所では、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下、「原子炉等規制法」という。)に基づき、約1年に1回原子炉を止めて施設定期検査(以下、「定期検査」という。)を行います。

定期検査は、発電所の設備を健全な状態に維持し、トラブルの未然防止や発電所の安全運転を図ることを目的として行うものです。

あわせて、定期事業者検査※1を実施するとともに、定期安全管理審査※2を受審いたします。

現在我が国の原子力発電所の定期検査期間は、標準的には約3ヶ月程度となっています。

※1 改正原子炉等規制法(平成24年9月19日施行)により、従来、国が実施してきた定期検査および電気事業者が実施してきた自主点検を合せて、定期事業者検査として位置付け、検査結果を記録・保存することなどが新たに義務付けられている。定期事業者検査の一部について原子力規制委員会による立会や記録確認が実施される。

※2 定期事業者検査に関して事業者の組織、体制、検査方法などについて原子力規制委員会が審査・評定する制度。

トップページ > 原子力・環境・エネルギー > 原子力情報 > 原子力発電所に関する情報 > 定期検査

普通は「定期検査」というと国の検査官が行う「施設定期検査」をイメージします。確かに、法律(第43条の3の15)を読んでみると、この検査ではバックフィットは不要です。

実際に検査項目を確認してみましたが、ほとんどは設備の検査で、バックフィットとは直接の関係はありません。

ただし、法律(第43条の3の16)にあるように「定期安全管理審検査」では「新適合基準」を守る必要があります。

(2018.9.23 9:40 追記10:10訂正 原子炉等規制法第43条の3の16第1項に定める定期安全審査事業者の自主検査にはバックフィットは含まれませんが、原子炉等規制法第43条の3の16全体をいう定期安全検査には含まれています。誤解していたので訂正します。)

「定期検査」に「定期安全管理審検査」が含まれるかどうかという用語の定義の違いのようです。

さて、その2を書いた後に、Twitter上でNPwrAGWさんと「バックフィット」の議論になりました。

バックフィットというのは、法律を過去に遡って適用するという、法治国家では非常に例外的な運用のことです。

わかりやすくするために、例を挙げて説明しましょう。

たとえば、家を新築するときは、必ず建築基準法を守らないといけません。ただし、普通は建てる時点の法律を守ればいいので、過去に遡って基準を適用するということはしません。

まぁ、これが普通の運用です。仮に、過去に遡ってとなると、法律が変わるたびに自宅から追い出されてしまうので、まずそんなことはしません。

ただし、原発については、一定の条件をつけて新基準による「バックフィット」が認められています。

まぁ、福島第一原発の事故を考えると当然という気もしますが…。

新設した原発なら、スタート時からバックフィットである「新適合基準」を守る必要があります。

では、既存の原発はどうなのでしょうか?

私はなんとなく、定期検査で原発を止めている期間を利用して「新適合基準」をクリアするように設備の改修や工事をして、OKになってから再稼働するのものだと思っていました。

ところが、さきほど池田信夫さんとNPwrAGWさんから全く正反対の意見をいただきましたので、ここに紹介させていただきます。

(私は池田信夫さんのブログの愛読者なので、非常に恐縮しました)

定期検査と安全審査(新基準適合性検査)は別です。バックフィットは後者に含まれる。

相変わらず勘違いを垂れ流す池田信夫氏。

・原発の再稼働に関する政府答弁書

http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51889555.html

逆さま。定検が終わらないから運転できないのだよ。→「これは運転と並行して行うので、定期検査が終われば運転できる」

いったいどちらが正しいのでしょう?

(2018.9.23 9:40追記 制度上「バックフィット」は「定期検査」には含まれないというのが最も素直な解釈のようです)

答えは原子炉等規制法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)に書いてありますが、以前とは制度が大幅に変わったので関係部分に目を通して理解するのが大変でした。

ここでは、東北電力女川原発のサイトがわかりやすいので、説明を拝借します。

原子力発電所では、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下、「原子炉等規制法」という。)に基づき、約1年に1回原子炉を止めて施設定期検査(以下、「定期検査」という。)を行います。

定期検査は、発電所の設備を健全な状態に維持し、トラブルの未然防止や発電所の安全運転を図ることを目的として行うものです。

あわせて、定期事業者検査※1を実施するとともに、定期安全管理審査※2を受審いたします。

現在我が国の原子力発電所の定期検査期間は、標準的には約3ヶ月程度となっています。

※1 改正原子炉等規制法(平成24年9月19日施行)により、従来、国が実施してきた定期検査および電気事業者が実施してきた自主点検を合せて、定期事業者検査として位置付け、検査結果を記録・保存することなどが新たに義務付けられている。定期事業者検査の一部について原子力規制委員会による立会や記録確認が実施される。

※2 定期事業者検査に関して事業者の組織、体制、検査方法などについて原子力規制委員会が審査・評定する制度。

トップページ > 原子力・環境・エネルギー > 原子力情報 > 原子力発電所に関する情報 > 定期検査

普通は「定期検査」というと国の検査官が行う「施設定期検査」をイメージします。確かに、法律(第43条の3の15)を読んでみると、この検査ではバックフィットは不要です。

実際に検査項目を確認してみましたが、ほとんどは設備の検査で、バックフィットとは直接の関係はありません。

ただし、法律(第43条の3の16)にあるように「定期安全管理

(2018.9.23 9:40 追記10:10訂正 原子炉等規制法第43条の3の16第1項に定める

「定期検査」に「定期安全管理

2018-09-22 22:57

コメント(0)

「科学的議論」としてのトリチウム水と北海道大停電《まとめ2》 [北海道大停電]

この記事は、過去の《1》《2》《3》のとりあえずのまとめで、自分自身の備忘録として書いておくものです。

長くなるので分割することにしました。

次は、原子力規制委員会がOKしないと再稼働できないという法的根拠についてです。牧田寛氏は、9月20日のハーバー・ビジネス・オンラインの記事でこう説明しています。

私設原発応援団たちによる、間違いだらけの「泊原発動いてれば」反論を斬る 2018.09.20

牧田氏の言うような、原子力規制委員会による「適合性審査がOKにならないと再稼働できない」という法的根拠はなんでしょうか?

氏の記事ではわからなかったので、少々面倒だったのですが原子炉等規制法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)を読んでみました。

どうやら、既存の原発も拘束する「バックフィット」は次の条文がベースになっているようです。

念のため、原子力規制委員会設置法を読んで原子力規制委員会の所掌事務を調べてみました。これは第4条にあるのですが、バックフィットについて明確には書いてありません。法律というのは、明文で書いていないと規制できないことになっているので、やはりバックフィットの根拠は原子炉等規制法第43条の3の23しかないようです。

(2018.9.22 16:00追記)

上の第43条の3の23は、事業者に原発の停止などを命令するための条文で、バックフィットそのものは次の第43条の3の14にあるとのことです。

参考までに、同法第43条の3の6第1項第4号による「基準」は次のとおりです。

また、同法第43条の3の14による「技術上の基準」は次のとおりです。

つまり、現在法的に再稼働ができないというなら、原子力規制委員会から原子炉等規制法第43条の3の23に基づく再稼働不可という「是正命令」が出ているはずです。

しかし、この牧田氏の文章には、それらしき文章は見つかりません。

というか、どこを探してもそんな話は聞かないので、現在の再稼働がNGということには法的根拠はないらしいのです。

にわかには信じられないので、本当なのかなぁ~っていう感じですね。

一応、池田信夫氏からのTweetを貼っておきます。

長くなるので分割することにしました。

次は、原子力規制委員会がOKしないと再稼働できないという法的根拠についてです。牧田寛氏は、9月20日のハーバー・ビジネス・オンラインの記事でこう説明しています。

私設原発応援団たちによる、間違いだらけの「泊原発動いてれば」反論を斬る 2018.09.20

泊発電所は、現在適合性審査がきわめて難航しており、今後1年は審査合格が出る可能性はありません。これは原子力規制委員会(NRA)と北海道電力の間の問題であって、他者が介入する余地はありません。

「泊発電所が動いていたら」という仮定は、適合性審査に合格してない、今後1年、場合によれば永久に審査合格の可能性がないと言う事実の前には、論理学の初歩問題として成立し得ません。

牧田氏の言うような、原子力規制委員会による「適合性審査がOKにならないと再稼働できない」という法的根拠はなんでしょうか?

氏の記事ではわからなかったので、少々面倒だったのですが原子炉等規制法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)を読んでみました。

どうやら、既存の原発も拘束する「バックフィット」は次の条文がベースになっているようです。

(施設の使用の停止等)

第43条の3の23 原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の位置、構造若しくは設備が第43条の3の6第1項第4号の基準に適合していないと認めるとき、発電用原子炉施設が第43条の3の14の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は発電用原子炉施設の保全、発電用原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その発電用原子炉設置者に対し、当該発電用原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2 原子力規制委員会は、防護措置が前条第2項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、是正措置等を命ずることができる。

念のため、原子力規制委員会設置法を読んで原子力規制委員会の所掌事務を調べてみました。これは第4条にあるのですが、バックフィットについて明確には書いてありません。法律というのは、明文で書いていないと規制できないことになっているので、やはりバックフィットの根拠は原子炉等規制法第43条の3の23しかないようです。

(2018.9.22 16:00追記)

上の第43条の3の23は、事業者に原発の停止などを命令するための条文で、バックフィットそのものは次の第43条の3の14にあるとのことです。

(発電用原子炉施設の維持)なお、一般財団法人 高度情報科学技術研究機構のサイトに、この法律の改正の経緯が次のように紹介されています。

第43条の3の14 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第43条の3の33第2項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。

3.第四章(原子炉の設置、運転等に関する規制)(2018.9.22 16:00追記終了)

(2)d)新たな規制項目として「発電用原子炉施設の維持」が設けられ、「発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない」として、既に許可を得た施設に対しても新基準への適合(バックフィット)を義務づけている。

参考までに、同法第43条の3の6第1項第4号による「基準」は次のとおりです。

(許可の基準)

第43条の3の6

4 発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

また、同法第43条の3の14による「技術上の基準」は次のとおりです。

(発電用原子炉施設の維持)

第43条の3の14 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第43条の3の33第3項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。

つまり、現在法的に再稼働ができないというなら、原子力規制委員会から原子炉等規制法第43条の3の23に基づく再稼働不可という「是正命令」が出ているはずです。

しかし、この牧田氏の文章には、それらしき文章は見つかりません。

というか、どこを探してもそんな話は聞かないので、現在の再稼働がNGということには法的根拠はないらしいのです。

にわかには信じられないので、本当なのかなぁ~っていう感じですね。

一応、池田信夫氏からのTweetを貼っておきます。

2018-09-22 00:29

コメント(0)

「科学的議論」としてのトリチウム水と北海道大停電《まとめ1》 [北海道大停電]

この記事は、過去の《1》《2》《3》のとりあえずのまとめで、自分自身の備忘録として書いておくものです。

少々読みにくいのはご容赦を。

ハーバー・ビジネス・オンラインに掲載され、100万PVという大反響を巻き起こしたとされる、北海道大停電についての牧田寛氏の論考は次のとおりです。

・東京電力「トリチウム水海洋放出問題」は何がまずいのか? その論点を整理する 2018.09.04

・北海道胆振東部地震「泊原発が動いていれば停電はなかった」論はなぜ「完全に間違い」なのか 2018.09.10

・私設原発応援団たちによる、間違いだらけの「泊原発動いてれば」反論を斬る 2018.09.20

しかし、大変失礼ながら、私には牧田氏が現実のデータに基づいて計算しているとは思えません。

また、法解釈にも少々疑問が残ります。

さて、最初の論点は、現在停止している「泊原発」が正常に稼働していたとした場合、今回のようなブラックアウトが起きたかどうかです。

もちろん、反原発派は「起きた」、原発推進派は「起きない」という意見が主流ですが、残念なことに具体的な数字でシミュレーションをしたケースが見当たりませんでした。

そこで、本当にざっくりと数字を計算してみることにします。

#誰かもっと正確な計算をしてもらえないでしょうか…ね![[たらーっ(汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/163.gif)

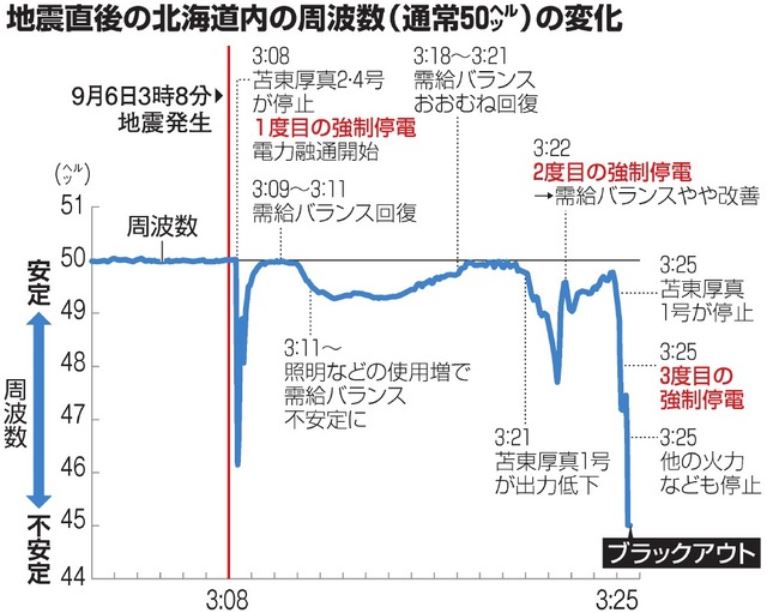

これに関して、昨日9月20日の朝日新聞のサイトに、

・北電の強制停電、3回目は不十分 ブラックアウト誘発か 2018.9.20

という地震直後の状況に関する記事が掲載されました。

下に示す記事中のグラフはなかなか意味深です。

どうやら、全道ブラックアウトは地震直後に一気に発生したのではないようです。

少々読みにくいのはご容赦を。

ハーバー・ビジネス・オンラインに掲載され、100万PVという大反響を巻き起こしたとされる、北海道大停電についての牧田寛氏の論考は次のとおりです。

・東京電力「トリチウム水海洋放出問題」は何がまずいのか? その論点を整理する 2018.09.04

・北海道胆振東部地震「泊原発が動いていれば停電はなかった」論はなぜ「完全に間違い」なのか 2018.09.10

・私設原発応援団たちによる、間違いだらけの「泊原発動いてれば」反論を斬る 2018.09.20

しかし、大変失礼ながら、私には牧田氏が現実のデータに基づいて計算しているとは思えません。

また、法解釈にも少々疑問が残ります。

さて、最初の論点は、現在停止している「泊原発」が正常に稼働していたとした場合、今回のようなブラックアウトが起きたかどうかです。

もちろん、反原発派は「起きた」、原発推進派は「起きない」という意見が主流ですが、残念なことに具体的な数字でシミュレーションをしたケースが見当たりませんでした。

そこで、本当にざっくりと数字を計算してみることにします。

#誰かもっと正確な計算をしてもらえないでしょうか…ね

これに関して、昨日9月20日の朝日新聞のサイトに、

・北電の強制停電、3回目は不十分 ブラックアウト誘発か 2018.9.20

という地震直後の状況に関する記事が掲載されました。

下に示す記事中のグラフはなかなか意味深です。

どうやら、全道ブラックアウトは地震直後に一気に発生したのではないようです。

2018-09-21 23:15

コメント(0)

「科学的議論」としてのトリチウム水と北海道大停電《3》【追記あり】 [北海道大停電]

性懲りもなく、前回の続きです。

この記事は血液型とは関係ないのですが、引き続きタイムリーな「科学的議論」の題材として、試験的に取り上げます。

9月20日のハーバー・ビジネス・オンラインに、再度牧田寛氏の北海道大停電に関する記事が掲載されました。

私設原発応援団たちによる、間違いだらけの「泊原発動いてれば」反論を斬る 2018.09.20

残念なことですが、どうも牧田氏の文章には間違いが目立つような気がします。![[たらーっ(汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/163.gif)

まず、

についてです。

牧田氏の言うような、原子力規制委員会による「適合性審査がOKにならないと再稼働できない」という法的根拠はなんでしょうか?

氏の記事ではわからないので、面倒とは思いつつ原子炉等規制法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)を読んでみました。

どうやら、次の条文がベースになっているようです。

(2018.9.21 21:40追記)

念のため、原子力規制委員会設置法を読んで原子力規制委員会の所掌事務を調べてみました。これは第4条にあるのですが、既存原発も規制する「バックフィット」について明確には書いてありません。やはり、バックフィットの根拠は原子炉等規制法第43条の3の23しかないようです。

参考までに、同法第43条の3の6第1項第4号による「基準」は次のとおりです。

また、同法第43条の3の14による「技術上の基準」は次のとおりです。

つまり、現在法的に再稼働ができないというなら、原子力規制委員会から原子炉等規制法第43条の3の23に基づく再稼働不可という「是正命令」が出ているはずです。

しかし、この牧田氏の文章には、それらしき文章は見つかりません。

というか、どこを探してもそんな話は聞かないので、現在の再稼働がNGということには法的根拠はないらしいのです。

にわかには信じられないので、本当なのかなぁ~っていう感じですね。

詳しくは次の池田信夫氏の記事を読んでみてください。

・活断層と再稼動は無関係である

・原子力規制委員会によるバックフィット規制の問題点(上)

・原子力規制委員会によるバックフィット規制の問題点(中)

・原子力規制委員会によるバックフィット規制の問題点(下)

仮定の話ですが、もし東日本大震災が発生せず、福島第一原発の事故がなかったとしたら、今でも泊原発は稼働していたはずです。

なぜ「泊原発が動いていたら」という仮定をしていけないのか、非常に理解に苦しみます。

この記事は血液型とは関係ないのですが、引き続きタイムリーな「科学的議論」の題材として、試験的に取り上げます。

9月20日のハーバー・ビジネス・オンラインに、再度牧田寛氏の北海道大停電に関する記事が掲載されました。

私設原発応援団たちによる、間違いだらけの「泊原発動いてれば」反論を斬る 2018.09.20

残念なことですが、どうも牧田氏の文章には間違いが目立つような気がします。

まず、

泊発電所は、現在適合性審査がきわめて難航しており、今後1年は審査合格が出る可能性はありません。これは原子力規制委員会(NRA)と北海道電力の間の問題であって、他者が介入する余地はありません。

「泊発電所が動いていたら」という仮定は、適合性審査に合格してない、今後1年、場合によれば永久に審査合格の可能性がないと言う事実の前には、論理学の初歩問題として成立し得ません。

についてです。

牧田氏の言うような、原子力規制委員会による「適合性審査がOKにならないと再稼働できない」という法的根拠はなんでしょうか?

氏の記事ではわからないので、面倒とは思いつつ原子炉等規制法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)を読んでみました。

どうやら、次の条文がベースになっているようです。

(施設の使用の停止等)

第43条の3の23 原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の位置、構造若しくは設備が第43条の3の6第1項第4号の基準に適合していないと認めるとき、発電用原子炉施設が第43条の3の14の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は発電用原子炉施設の保全、発電用原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その発電用原子炉設置者に対し、当該発電用原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2 原子力規制委員会は、防護措置が前条第2項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、是正措置等を命ずることができる。

(2018.9.21 21:40追記)

念のため、原子力規制委員会設置法を読んで原子力規制委員会の所掌事務を調べてみました。これは第4条にあるのですが、既存原発も規制する「バックフィット」について明確には書いてありません。やはり、バックフィットの根拠は原子炉等規制法第43条の3の23しかないようです。

参考までに、同法第43条の3の6第1項第4号による「基準」は次のとおりです。

(許可の基準)

第43条の3の6

4 発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

また、同法第43条の3の14による「技術上の基準」は次のとおりです。

(発電用原子炉施設の維持)

第43条の3の14 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第43条の3の33第3項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。

つまり、現在法的に再稼働ができないというなら、原子力規制委員会から原子炉等規制法第43条の3の23に基づく再稼働不可という「是正命令」が出ているはずです。

しかし、この牧田氏の文章には、それらしき文章は見つかりません。

というか、どこを探してもそんな話は聞かないので、現在の再稼働がNGということには法的根拠はないらしいのです。

にわかには信じられないので、本当なのかなぁ~っていう感じですね。

詳しくは次の池田信夫氏の記事を読んでみてください。

・活断層と再稼動は無関係である

・原子力規制委員会によるバックフィット規制の問題点(上)

・原子力規制委員会によるバックフィット規制の問題点(中)

・原子力規制委員会によるバックフィット規制の問題点(下)

仮定の話ですが、もし東日本大震災が発生せず、福島第一原発の事故がなかったとしたら、今でも泊原発は稼働していたはずです。

なぜ「泊原発が動いていたら」という仮定をしていけないのか、非常に理解に苦しみます。

2018-09-20 22:13

コメント(0)

「科学的議論」としてのトリチウム水と北海道大停電《2》【追記あり】 [北海道大停電]

性懲りもなく、前回の続きです。

この記事は血液型とは関係ないのですが、引き続きタイムリーな「科学的議論」の題材として、試験的に取り上げます。なお、私の備忘録も兼ねていますので、あまり細かいことを気にせずに読んでみてください。![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

さて、9月8日と9日は、SmartNewsで福島第一原発と北海道大停電のニュースを眺めていました。

その中で、少々気になる記事を「ハーバービジネスオンライン」に見つけたので紹介します。

・東京電力「トリチウム水海洋放出問題」は何がまずいのか? その論点を整理する 2018.09.04

・北海道胆振東部地震「泊原発が動いていれば停電はなかった」論はなぜ「完全に間違い」なのか 2018.09.10

執筆者は、いずれも牧田寛氏です。

《参考》ハーバービジネスオンラインでの執筆者紹介 著述家・工学博士。徳島大学助手を経て高知工科大学助教、元コロラド大学コロラドスプリングス校客員教授。勤務先大学との関係が著しく悪化し心身を痛めた後解雇。1年半の沈黙の後著述家として再起。本来の専門は、分子反応論、錯体化学、鉱物化学、ワイドギャップ半導体だが、原子力及び核、軍事については、独自に調査・取材を進めてきた。原発問題についてのメルマガを近日配信開始予定。

牧田氏は、どうやら「反原発派」のスタンスらしいのですが、数字に裏付けられた主張としては、一番説得力があるように…私には感じられました。

#少なくとも、これらの主張は「反証可能」なので、科学的議論ということになります。

まぁ、正直なところ、私はどちらも専門知識はないのですが、備忘録&頭の体操として書いておくことにします。

ということですから、細かい数字などのツッコミはなしでお願いします。![[たらーっ(汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/163.gif)

さて、9月6日午前3時に発生した北海道胆振東部地震で、北海道全域が停電し、いわゆる「ブラックアウト」が起きました。

ブラックアウトというと、ニューヨークやロサンゼルスが有名で、日本では起きることはない言われてきたのですが、福島原発事故のように残念な現実になってしまいました。

とはいえ、思ったより早く仮復旧したようでなによりです。

北海道の皆さん、どうか頑張ってください!

さて、いよいよ本題です。

北海道大停電については、いろいろなところで書かれているので、ここでは省略します。

参考までに、「ハーバービジネスオンライン」とは違うサイトも紹介しておきますので、興味がある方は読んでみてください。

《参考サイト》

・「原発怖いから嫌だ」という人は見ないだろうがとりあえず書いておく話

・【GEPR】北海道の電力供給体制の今後と泊原発

・【GEPR】冬までに泊原発を再稼動して命を守れ

・原子力問題から逃げる安倍政権が電力危機を招く 大停電と「トリチウム水」に見る無責任の構造

現在、ネットで論点の1つになっているのは、現在停止している「泊原発」が正常に稼働していたとした場合、今回のようなブラックアウトが起きたかどうかです。

もちろん、反原発派は「起きた」、原発推進派は「起きない」という意見が主流ですが、残念なことに上のサイトを含めて、具体的な数字でシミュレーションをしたケースが見当たりませんでした。

そこで、かなり怪しいのですが、本当にざっくりと数字を計算してみることにします。

#誰かもっと正確な計算をしてもらえないでしょうか…ね。![[たらーっ(汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/163.gif)

この記事は血液型とは関係ないのですが、引き続きタイムリーな「科学的議論」の題材として、試験的に取り上げます。なお、私の備忘録も兼ねていますので、あまり細かいことを気にせずに読んでみてください。

さて、9月8日と9日は、SmartNewsで福島第一原発と北海道大停電のニュースを眺めていました。

その中で、少々気になる記事を「ハーバービジネスオンライン」に見つけたので紹介します。

・東京電力「トリチウム水海洋放出問題」は何がまずいのか? その論点を整理する 2018.09.04

・北海道胆振東部地震「泊原発が動いていれば停電はなかった」論はなぜ「完全に間違い」なのか 2018.09.10

執筆者は、いずれも牧田寛氏です。

《参考》ハーバービジネスオンラインでの執筆者紹介 著述家・工学博士。徳島大学助手を経て高知工科大学助教、元コロラド大学コロラドスプリングス校客員教授。勤務先大学との関係が著しく悪化し心身を痛めた後解雇。1年半の沈黙の後著述家として再起。本来の専門は、分子反応論、錯体化学、鉱物化学、ワイドギャップ半導体だが、原子力及び核、軍事については、独自に調査・取材を進めてきた。原発問題についてのメルマガを近日配信開始予定。

牧田氏は、どうやら「反原発派」のスタンスらしいのですが、数字に裏付けられた主張としては、一番説得力があるように…私には感じられました。

#少なくとも、これらの主張は「反証可能」なので、科学的議論ということになります。

まぁ、正直なところ、私はどちらも専門知識はないのですが、備忘録&頭の体操として書いておくことにします。

ということですから、細かい数字などのツッコミはなしでお願いします。

さて、9月6日午前3時に発生した北海道胆振東部地震で、北海道全域が停電し、いわゆる「ブラックアウト」が起きました。

ブラックアウトというと、ニューヨークやロサンゼルスが有名で、日本では起きることはない言われてきたのですが、福島原発事故のように残念な現実になってしまいました。

とはいえ、思ったより早く仮復旧したようでなによりです。

北海道の皆さん、どうか頑張ってください!

さて、いよいよ本題です。

北海道大停電については、いろいろなところで書かれているので、ここでは省略します。

参考までに、「ハーバービジネスオンライン」とは違うサイトも紹介しておきますので、興味がある方は読んでみてください。

《参考サイト》

・「原発怖いから嫌だ」という人は見ないだろうがとりあえず書いておく話

・【GEPR】北海道の電力供給体制の今後と泊原発

・【GEPR】冬までに泊原発を再稼動して命を守れ

・原子力問題から逃げる安倍政権が電力危機を招く 大停電と「トリチウム水」に見る無責任の構造

現在、ネットで論点の1つになっているのは、現在停止している「泊原発」が正常に稼働していたとした場合、今回のようなブラックアウトが起きたかどうかです。

もちろん、反原発派は「起きた」、原発推進派は「起きない」という意見が主流ですが、残念なことに上のサイトを含めて、具体的な数字でシミュレーションをしたケースが見当たりませんでした。

そこで、かなり怪しいのですが、本当にざっくりと数字を計算してみることにします。

#誰かもっと正確な計算をしてもらえないでしょうか…ね。

2018-09-11 00:54

コメント(4)

「科学的議論」としてのトリチウム水と北海道大停電《1》 [北海道大停電]

この記事は血液型とは関係ないのですが、タイムリーな「科学的議論」の題材として、試験的に取り上げます。

さて、9月8日と9日は、SmartNewsで福島第一原発と北海道大停電のニュースを眺めていました。

その中で、少々気になる記事を「ハーバービジネスオンライン」に見つけたので紹介します。

・東京電力「トリチウム水海洋放出問題」は何がまずいのか? その論点を整理する 2018.09.04

・北海道胆振東部地震「泊原発が動いていれば停電はなかった」論はなぜ「完全に間違い」なのか 2018.09.10

執筆者は、いずれも牧田寛氏です。

《参考》ハーバービジネスオンラインでの執筆者紹介 著述家・工学博士。徳島大学助手を経て高知工科大学助教、元コロラド大学コロラドスプリングス校客員教授。勤務先大学との関係が著しく悪化し心身を痛めた後解雇。1年半の沈黙の後著述家として再起。本来の専門は、分子反応論、錯体化学、鉱物化学、ワイドギャップ半導体だが、原子力及び核、軍事については、独自に調査・取材を進めてきた。原発問題についてのメルマガを近日配信開始予定。

牧田氏は、どうやら「反原発派」のスタンスらしいのですが、数字に裏付けられた主張としては、一番説得力があるように…私には感じられました。

#少なくとも、これらの主張は「反証可能」なので、科学的議論ということになります。

まぁ、正直なところ、私はどちらも専門知識はないのですが、備忘録&頭の体操として書いておくことにします。

ということですから、細かい数字などのツッコミはなしでお願いします。![[たらーっ(汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/163.gif)

まず、最初の「トリチウム水海洋放出問題」です。

《注》「トリチウム」は三重水素とよばれる放射性物質です。つまり、放射能があるので放射線を発しています。

私が注目したのは、氏がポイントとする次の部分です。

なるほど、今や「反原発派」でもトリチウム水は安全だという見解が主流なんですね…へ~。

さて、9月8日と9日は、SmartNewsで福島第一原発と北海道大停電のニュースを眺めていました。

その中で、少々気になる記事を「ハーバービジネスオンライン」に見つけたので紹介します。

・東京電力「トリチウム水海洋放出問題」は何がまずいのか? その論点を整理する 2018.09.04

・北海道胆振東部地震「泊原発が動いていれば停電はなかった」論はなぜ「完全に間違い」なのか 2018.09.10

執筆者は、いずれも牧田寛氏です。

《参考》ハーバービジネスオンラインでの執筆者紹介 著述家・工学博士。徳島大学助手を経て高知工科大学助教、元コロラド大学コロラドスプリングス校客員教授。勤務先大学との関係が著しく悪化し心身を痛めた後解雇。1年半の沈黙の後著述家として再起。本来の専門は、分子反応論、錯体化学、鉱物化学、ワイドギャップ半導体だが、原子力及び核、軍事については、独自に調査・取材を進めてきた。原発問題についてのメルマガを近日配信開始予定。

牧田氏は、どうやら「反原発派」のスタンスらしいのですが、数字に裏付けられた主張としては、一番説得力があるように…私には感じられました。

#少なくとも、これらの主張は「反証可能」なので、科学的議論ということになります。

まぁ、正直なところ、私はどちらも専門知識はないのですが、備忘録&頭の体操として書いておくことにします。

ということですから、細かい数字などのツッコミはなしでお願いします。

まず、最初の「トリチウム水海洋放出問題」です。

《注》「トリチウム」は三重水素とよばれる放射性物質です。つまり、放射能があるので放射線を発しています。

私が注目したのは、氏がポイントとする次の部分です。

私は、このトリチウム水については、トリチウム以外の核種が基準以下に抑えられていることを条件に、PWR(加圧水型)原子力発電所の90年代の実績相当*での海洋放出はやむを得ないだろうと考えていました(*筆者注:PWRは、一次冷却水にホウ素とリチウムを添加するためにBWR(沸騰水型:福島第一はBWR)に比して、100倍近いトリチウムを発生させる。結果、年間放出量もBWRに比べ10~100倍ほど多い。近年、リチウム添加剤の改良によって大幅にトリチウム発生量を減らしている)。

なるほど、今や「反原発派」でもトリチウム水は安全だという見解が主流なんですね…へ~。

2018-09-10 22:29

コメント(0)