日本の伝統は夫婦同姓 [サイト紹介]

今回は、血液型と関係ない日本史の話題です。

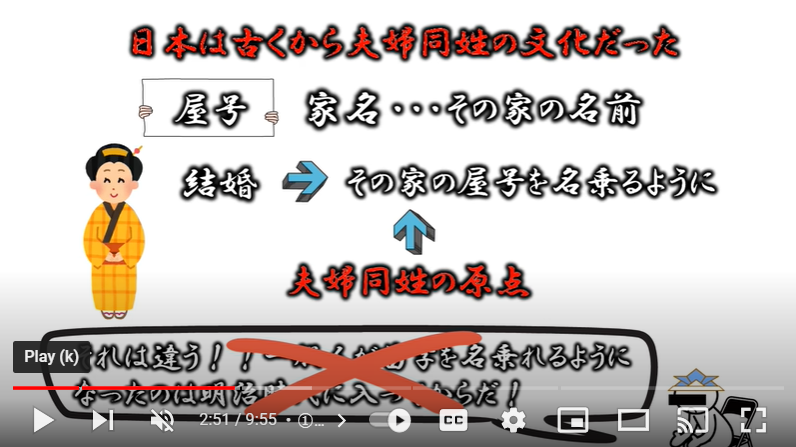

日本の伝統は「夫婦同姓」という動画を見つけました。

苗字から分かる、あなたの昔の身分!!!

これは非常に納得できます。だだし、貴族や武士は原則として夫婦別姓で、それは基本的に「嫁はその家の人間ではない」からです。この点は、中国や韓国の夫婦別姓と同じことです。

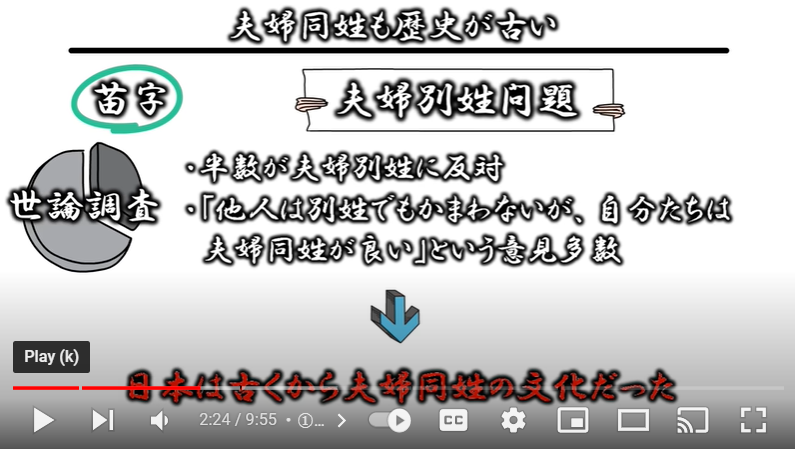

また、この動画によると、夫婦別姓に賛成の人の多くは、自分たちは夫婦同姓が良いが、他人が夫婦別姓にするのには反対しない(消極的賛成)ということだそうです。

これで、日本では夫婦別姓の議論が「なんとなく」盛り上がらない理由もはっきりしますね。

なお、屋号の伝統は室町時代からだそうですが、それは応仁の乱で従来の「一族郎党」が事実上消滅したからだと思います。

この影響で一族がバラバラになり、従来の大家族が核家族化して勤勉革命が起き、農業の生産性が向上することにより、人口が急増します。これは、一族郎党の大人数の農業は、社会主義的な運営になると考えると理解できます。

また、鎌倉時代の分割相続が、室町になると単独相続に代わり、「イエ」の財産が生まれたことも関係していると考えられます。

そして、この勤勉革命により新田が開発され、当時の技術の極限まで農業生産を拡大した結果、開墾しすぎてはげ山ばかりになり土砂災害が急増し、元禄時代になるととうとう人口増がストップします。

その後は、技術革新がないので江戸末期まで人口は増えませんでしたが、薩摩や長州が抜け荷(密貿易)で大儲けして財力を蓄え、明治維新の原動力になりました。

だれか日本史の専門家が実証しないものでしょうか。

【参考】日本の家制度・その歴史的な起源

1.農民の場合、苗字や通名(つうみょう)など家名にあたる名が用いられ始めるのは14世紀後半以降、それが一般化するのは16世紀であり、また、遺産相続の形態が分割相続から単独相続に変わったことによって、嫡男が相続した遺産が事実上の家産となるのは16世紀のことである。

2.したがって、農民のレベルで家産・家名・家業を先祖代々継承する家が最終的に形成された時期は、武田信玄や上杉謙信ら有力戦国大名がしのぎを削った16世紀中頃以降に求められる。

日本の伝統は「夫婦同姓」という動画を見つけました。

苗字から分かる、あなたの昔の身分!!!

これは非常に納得できます。だだし、貴族や武士は原則として夫婦別姓で、それは基本的に「嫁はその家の人間ではない」からです。この点は、中国や韓国の夫婦別姓と同じことです。

また、この動画によると、夫婦別姓に賛成の人の多くは、自分たちは夫婦同姓が良いが、他人が夫婦別姓にするのには反対しない(消極的賛成)ということだそうです。

これで、日本では夫婦別姓の議論が「なんとなく」盛り上がらない理由もはっきりしますね。

なお、屋号の伝統は室町時代からだそうですが、それは応仁の乱で従来の「一族郎党」が事実上消滅したからだと思います。

この影響で一族がバラバラになり、従来の大家族が核家族化して勤勉革命が起き、農業の生産性が向上することにより、人口が急増します。これは、一族郎党の大人数の農業は、社会主義的な運営になると考えると理解できます。

また、鎌倉時代の分割相続が、室町になると単独相続に代わり、「イエ」の財産が生まれたことも関係していると考えられます。

そして、この勤勉革命により新田が開発され、当時の技術の極限まで農業生産を拡大した結果、開墾しすぎてはげ山ばかりになり土砂災害が急増し、元禄時代になるととうとう人口増がストップします。

その後は、技術革新がないので江戸末期まで人口は増えませんでしたが、薩摩や長州が抜け荷(密貿易)で大儲けして財力を蓄え、明治維新の原動力になりました。

だれか日本史の専門家が実証しないものでしょうか。

氏名の誕生 ――江戸時代の名前はなぜ消えたのか (ちくま新書)

- 作者: 尾脇 秀和

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 2021/04/08

- メディア: 新書

【参考】日本の家制度・その歴史的な起源

1.農民の場合、苗字や通名(つうみょう)など家名にあたる名が用いられ始めるのは14世紀後半以降、それが一般化するのは16世紀であり、また、遺産相続の形態が分割相続から単独相続に変わったことによって、嫡男が相続した遺産が事実上の家産となるのは16世紀のことである。

2.したがって、農民のレベルで家産・家名・家業を先祖代々継承する家が最終的に形成された時期は、武田信玄や上杉謙信ら有力戦国大名がしのぎを削った16世紀中頃以降に求められる。

2022-04-24 11:17

コメント(0)

コメント 0