血液型と性格の常識(11)【訂正版】 [血液型の常識]

数字を2回も間違えたので、改めて訂正版として書き直しました。

それと、2004&2005年のデータではなく、2005年のみのデータでした。

いやぁ、お恥ずかしい。

もう間違ってないと思うんですが…。

前回(10)からの続きです。

今回は、熟知度と確信度が上がったのに、逆に回答率の差が減ったという話です。

差が「思い込み」であるとするなら、こんなことは絶対にない…ということになります。

#こんなに簡単に解決するとは思ってませんでした。![[るんるん]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/146.gif)

では、まず結論から…。

現実のデータを分析すると、2004年にテレビ![[TV]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/77.gif) で血液型番組が毎日のように放映され、熟知度・確信度が高くなっても、回答は意外と影響されていないようです。

で血液型番組が毎日のように放映され、熟知度・確信度が高くなっても、回答は意外と影響されていないようです。

#逆に、差が減っているのかも…。

不思議というべきか、当然と言うべきか、微妙なところですね。

さて、山岡さんの論文には、

#大差はないと考えてもいいかもしれません。

【高受容群の有意差が出た項目数】

1999年 15項目(n=649 全体1300) … 高受容群の熟知度・確信度が低

2005年 11項目 (n=795 全体1362) … 高受容群の熟知度・確信度が高

しかし、高受容群の熟知度・確信度が高くなっても、高受容群の差に変化はないか減ったのですから、「思い込み」説にとっては、かなり不利な展開になります。

なぜなら、(高受容群の熟知度・確信度の基準は変えていないので)差が減ったということは「思い込み」が減ったことになるからです。

#差が生じるのは「思い込み」によるというのが「思い込み」説ですから…。

どう考えてもおかしいですよね?

では、具体的な数字で説明してみましょう。

繰り返しになりますが、高受容群の定義を説明しておきましょう。

まず、サンプルに熟知度と確信度をそれぞれ4点法で回答してもらいます。

そして、その合計が6点以上の場合は高受容群とし、5点以下の場合は低受容群と判定します。

では、この熟知度と確信度の分布はどう考えればいいでしょうか?

山岡さんによると、熟知度と確信度の相関係数は0.4程度(負ではなく正)なので、正規分布で近似できると仮定しても問題ないと思います。

ちなみに、サンプル全体の平均点を計算すると、

1999年 5.19

2005年 5.58

となり、当然のことながら2005年の方が高くなっています。

では、全体の平均点が上がった場合、高受容群と低受容群のそれぞれの平均点はどうなるでしょうか?

結論から言うと、正規分布で近似できると仮定するなら、高受容群と低受容群のどちらの平均点も上がることになります。

これは、点数が高いものほど増加率が大きくなるため、平均値を押し上げるからです。

【熟知度】

4点 7.9%→14.6%(1.85倍)

3点 54.4%→62.5%(1.15倍)

【確信度】

4点 12.2%→15.7%(1.29倍)

3点 46.5%→48.4%(1.04倍)

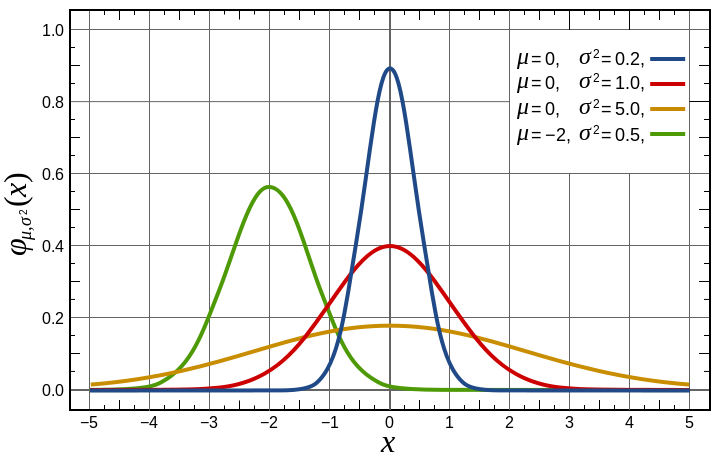

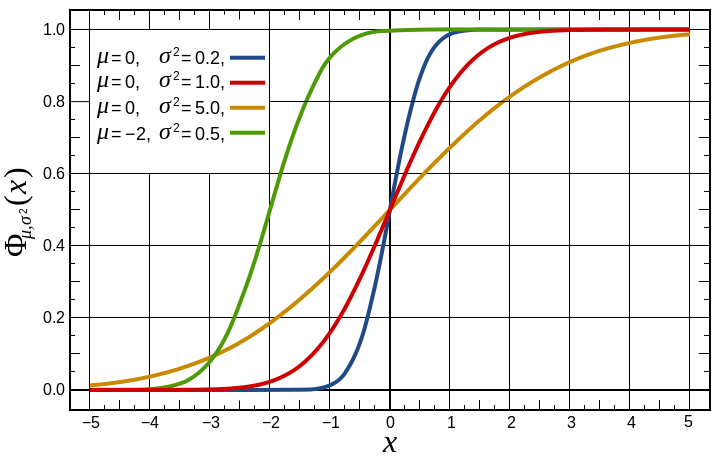

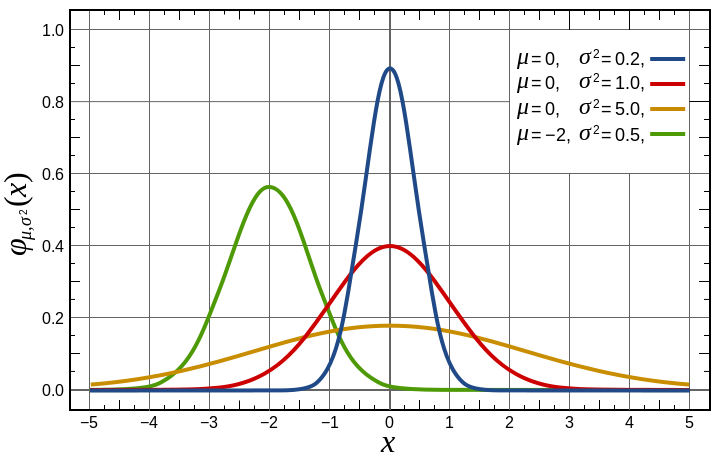

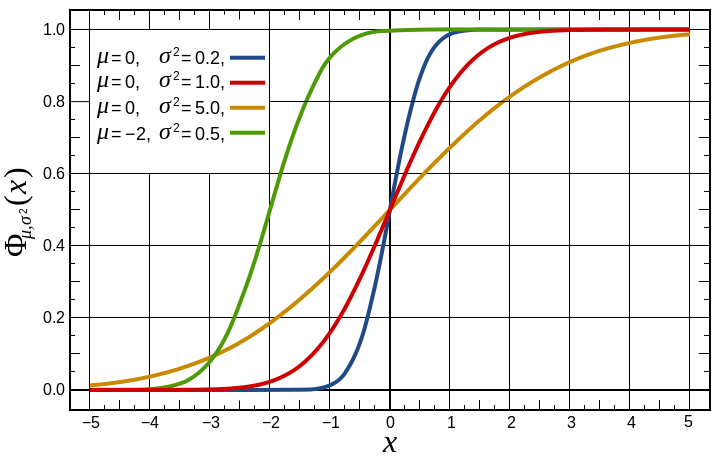

正規分布のグラフを見ると、もっと直感的に理解できます。

平均点が上がった場合は、平均点から離れるほど増加率・減少率が大きく変化します。

逆に、平均点付近はそれほど変化しません。

なお、画像の出典はwikipediaです。

ということで、案ずるより産むが易しで、あっさり解決してしまいました。![[るんるん]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/146.gif)

さて、本題に戻りましょう。

熟知度・確信度が高くなっても、差に変化はないか減ったのですから、「思い込み」説にとっては、かなり不利な展開になります。というよりは、もはや成り立っていると言えないでしょう…ね。![[手(チョキ)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/87.gif)

実は、上に書いた内容は、nさんへのコメントを考えるために、9月16日の午後に、じ~っとデータを見ていて思いつきました。![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)

ウソのような本当の話です。

もっとも、わかってみればコロンブスの卵と同じで、驚くほど簡単なことなのですが…。

まさに、「必ず統計的に差が出る」と同じですね。

2005年以降は以前の非常識「必ず統計的に差が出る」が常識になりましたから…。

1度あることは2度あるんですね。

ちょっとビックリです。![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

【9月17日午後に追記】

9月17日の午後、もう一度考えていたら、わざわざ正規分布を持ち出さなくとも、バカみたいに簡単に説明できることに気が付きました。

まぁ、毎回こんなもんです。![[たらーっ(汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/163.gif)

しつこいようですが、もう一度高受容群の定義を説明しておきましょう。

まず、サンプルに熟知度と確信度をそれぞ4点法で回答してもらいます。

そして、その合計が6点以上の場合は高受容群とし、5点以下の場合は低受容群と判定することになります。

ここで、サンプル全体の平均点を計算すると、

・1999年 5.19

・2005年 5.58

となり、当然のことながら2005年の方が高くなっています。

熟知度と確信度の割合は次のとおりです。

【熟知度】

・4点 7.9%→14.6%(6.7%増)

・3点 54.4%→62.5%(8.1%増)

【確信度】

・4点 12.2%→15.7%(3.5%増)

・3点 46.5%→48.4%(1.9%増)

この数字を見ただけで、2005年の高受容群のスコアを下げるのはほとんど不可能と思えてきます。

では、どうすれば2005年の高受容群のスコアを下げることが可能でしょうか?

一番平均点を上げるのに効くのは、熟知度の4点の割合が7.9%→14.6%(6.7%増)とほとんど倍増したことでしょう。となると、この増えた分は、「低受容群」に行ってもらうしかありません。

しかし、残念ながらそんなことは、どう考えても不可能です。

1. 山岡さんによると、熟知度と確信度の相関係数は0.4程度(負ではなく正)なので、熟知度が増えたら確信度も上がることになります。従って、この増えた分は「低受容群」ではなく「高受容群」に行くことになり、必ず平均点も上がることになります。

2. テレビ番組の影響で熟知度が上がったにもかかわらず、確信度が低いまま(あるいは下がった)というのは、要するにテレビ番組の影響は皆無か逆効果だったということです。つまり、テレビ番組の影響(で差が出ること)を否定することですから前提そのものが覆ってしまうので、あり得ません!

ちなみに、nさんは、

> 2004年度に「下がる」理由は8月の段階でちゃんと既に(一言ですが)言及してあります。

これは、8月28日付(8月27日深夜)の、次の文章でいいですよね?

結局、どう考えても高受容群の平均点は上がることになり、下げることは不可能ということです。

#何かうまく高受容群の平均点を下げる方法ってあるんでしょうか?

元に戻ると、熟知度・確信度が高くなっても、差に変化はないか減ったのですから、「思い込み」説はもはや成り立っていると言えないでしょう…ね。![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)

【9月17日夜の訂正】

nさんの指摘で、2項分布を削除しました。

いやぁ、恥ずかしい。![[ふらふら]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/144.gif)

【9月18日朝の訂正・追記】

すみません、ソボクナギモンさんの質問があったので数字を見たら、計算が間違っていたので訂正しました。もっとも、結論は変わりません。

2005年の確信度の数字が上がったので、これで高受容群の平均を下げるのは絶対不可能といっていいと思います。

それと、2004年4月と2005年1月[注:本文中のデータとは直接関係ありません]を比較すると、確信度はほとんど変わりませんが、熟知度は大幅アップしています。

【熟知度】

・4点 10.4%→20.8%(+10.4%)

・3点 62.3%→58.9%(△3.4%)

・2点 22.3%→17.6%(△4.7%)

・1点 5.0%→ 2.7%(△2.3%)

結局、テレビ番組で熟知度は大きく変わることはあるが、(回答率の差に影響を与えると思われる)確信度はそれほど変わらないということです。やはり、テレビ番組は、回答率の差にそれほど影響しないと考える方が妥当でしょう。

【9月19日夜の訂正・追記】

数字を2回も間違えたので、改めて訂正版として書き直しました。

それと、2004&2005年のデータではなく、2005年のみのデータでした。

穴があったら入りたい気分です。

が、これではっきりしたのは、テレビ番組で熟知度は大きく変わることはあるが、(回答率の差に影響を与えると思われる)確信度はそれほど変わらないということです。

従って、nさんがおっしゃる、

> 2004年度に「下がる」理由は8月の段階でちゃんと既に(一言ですが)言及してあります。

これは、8月28日付(8月27日深夜)の、次の文章でいいですよね?

更に、『自分の説明書』が大ヒットした直後の2009年データを見ると、熟知度は2005年とほとんど変わりませんが、確信度は1999年とほぼ同じレベルまで下がっていますので、こうなるとnさんの説明とは真逆になります。

それと、山岡さんの2006年の論文の説明ですが、非常に奇妙です。

【熟知度】

・4点 7.9%→14.6%(6.7%増)

・3点 54.4%→62.5%(8.1%増)

【確信度】

・4点 12.2%→15.7%(3.5%増)

・3点 46.5%→48.4%(1.9%増)

ですから、妥当な説明は、「信じている人」がテレビ番組を見て知識が増えた、ということでしょう。

逆に、血液型に興味がない人は、テレビを見なかったか、見ても楽しめなかったはずです。

これを裏付けるように、2005年のデータでは、テレビを見なかった239人+テレビを見たけど楽しめなかった235人の474人に対して、全く信じていない138人+あまり信じていない350人の488人とほぼ一致します。

やはり「血液型性格判断はマスコミ情報に影響された思い込み,根拠をもたない俗信」とは言えないでしょう。

そうなると、これは私の偏見かもしれませんが、2006年の論文に熟知度と確信度を出さなかったのには、ある種の意図を感じてしまいます。

私の推測が外れていることを希望しますが…。

それと、2004&2005年のデータではなく、2005年のみのデータでした。

いやぁ、お恥ずかしい。

もう間違ってないと思うんですが…。

前回(10)からの続きです。

今回は、熟知度と確信度が上がったのに、逆に回答率の差が減ったという話です。

差が「思い込み」であるとするなら、こんなことは絶対にない…ということになります。

#こんなに簡単に解決するとは思ってませんでした。

では、まず結論から…。

現実のデータを分析すると、2004年にテレビ

#逆に、差が減っているのかも…。

不思議というべきか、当然と言うべきか、微妙なところですね。

さて、山岡さんの論文には、

山岡(2001*1, 2006*2)が報告しているように,血液型性格判断はマスコミ情報に影響された思い込み,根拠をもたない俗信

出典:山岡重行「テレビ番組が増幅させる血液型差別」心理学ワールド 2011年1月号 52号 特集/偏見とステレオタイプの心理学 pp.8

出典(*1):山岡重行(2001)「血液型性格診断に見るダメな大人の思考法:思い込みと勘違いのメカニズム」ダメな大人にならないための心理学 ブレーン出版 pp.33-73.

山岡(1999)の熟知度・確信度と比較すると2005年の方が熟知度・確信度ともに高くなっていた(熟知度:.876,df=2660,p<.001;確信度:t=3.336,df=2660,p<.005)。やはり2004年度に放送された大量のTV番組が血液型性格診断の知識を普及させ、それが正しいと信じる人間を増大させたのである。とありますが、逆に高受容群(=熟知度・確信度が高い)でF検定で有意差が出た項目は1999年の15項目から2005年の11項目へと減っています。

出典(*2):山岡重行(2006)「血液型性格項目の自己認知に及ぼす TV 番組視聴の効果」日本社会心理学会第47回大会発表論文集 pp.76-77.

#大差はないと考えてもいいかもしれません。

【高受容群の有意差が出た項目数】

1999年 15項目(n=649 全体1300) … 高受容群の熟知度・確信度が低

2005年 11項目 (n=795 全体1362) … 高受容群の熟知度・確信度が高

しかし、高受容群の熟知度・確信度が高くなっても、高受容群の差に変化はないか減ったのですから、「思い込み」説にとっては、かなり不利な展開になります。

なぜなら、(高受容群の熟知度・確信度の基準は変えていないので)差が減ったということは「思い込み」が減ったことになるからです。

#差が生じるのは「思い込み」によるというのが「思い込み」説ですから…。

どう考えてもおかしいですよね?

では、具体的な数字で説明してみましょう。

繰り返しになりますが、高受容群の定義を説明しておきましょう。

まず、サンプルに熟知度と確信度をそれぞれ4点法で回答してもらいます。

そして、その合計が6点以上の場合は高受容群とし、5点以下の場合は低受容群と判定します。

では、この熟知度と確信度の分布はどう考えればいいでしょうか?

山岡さんによると、熟知度と確信度の相関係数は0.4程度(負ではなく正)なので、正規分布で近似できると仮定しても問題ないと思います。

ちなみに、サンプル全体の平均点を計算すると、

1999年 5.19

2005年 5.58

となり、当然のことながら2005年の方が高くなっています。

では、全体の平均点が上がった場合、高受容群と低受容群のそれぞれの平均点はどうなるでしょうか?

結論から言うと、正規分布で近似できると仮定するなら、高受容群と低受容群のどちらの平均点も上がることになります。

これは、点数が高いものほど増加率が大きくなるため、平均値を押し上げるからです。

【熟知度】

4点 7.9%→14.6%(1.85倍)

3点 54.4%→62.5%(1.15倍)

【確信度】

4点 12.2%→15.7%(1.29倍)

3点 46.5%→48.4%(1.04倍)

正規分布のグラフを見ると、もっと直感的に理解できます。

平均点が上がった場合は、平均点から離れるほど増加率・減少率が大きく変化します。

逆に、平均点付近はそれほど変化しません。

なお、画像の出典はwikipediaです。

ということで、案ずるより産むが易しで、あっさり解決してしまいました。

さて、本題に戻りましょう。

熟知度・確信度が高くなっても、差に変化はないか減ったのですから、「思い込み」説にとっては、かなり不利な展開になります。というよりは、もはや成り立っていると言えないでしょう…ね。

実は、上に書いた内容は、nさんへのコメントを考えるために、9月16日の午後に、じ~っとデータを見ていて思いつきました。

ウソのような本当の話です。

もっとも、わかってみればコロンブスの卵と同じで、驚くほど簡単なことなのですが…。

まさに、「必ず統計的に差が出る」と同じですね。

2005年以降は以前の非常識「必ず統計的に差が出る」が常識になりましたから…。

1度あることは2度あるんですね。

ちょっとビックリです。

【9月17日午後に追記】

9月17日の午後、もう一度考えていたら、わざわざ正規分布を持ち出さなくとも、バカみたいに簡単に説明できることに気が付きました。

まぁ、毎回こんなもんです。

しつこいようですが、もう一度高受容群の定義を説明しておきましょう。

まず、サンプルに熟知度と確信度をそれぞ4点法で回答してもらいます。

そして、その合計が6点以上の場合は高受容群とし、5点以下の場合は低受容群と判定することになります。

ここで、サンプル全体の平均点を計算すると、

・1999年 5.19

・2005年 5.58

となり、当然のことながら2005年の方が高くなっています。

熟知度と確信度の割合は次のとおりです。

【熟知度】

・4点 7.9%→14.6%(6.7%増)

・3点 54.4%→62.5%(8.1%増)

【確信度】

・4点 12.2%→15.7%(3.5%増)

・3点 46.5%→48.4%(1.9%増)

この数字を見ただけで、2005年の高受容群のスコアを下げるのはほとんど不可能と思えてきます。

では、どうすれば2005年の高受容群のスコアを下げることが可能でしょうか?

一番平均点を上げるのに効くのは、熟知度の4点の割合が7.9%→14.6%(6.7%増)とほとんど倍増したことでしょう。となると、この増えた分は、「低受容群」に行ってもらうしかありません。

しかし、残念ながらそんなことは、どう考えても不可能です。

1. 山岡さんによると、熟知度と確信度の相関係数は0.4程度(負ではなく正)なので、熟知度が増えたら確信度も上がることになります。従って、この増えた分は「低受容群」ではなく「高受容群」に行くことになり、必ず平均点も上がることになります。

2. テレビ番組の影響で熟知度が上がったにもかかわらず、確信度が低いまま(あるいは下がった)というのは、要するにテレビ番組の影響は皆無か逆効果だったということです。つまり、テレビ番組の影響(で差が出ること)を否定することですから前提そのものが覆ってしまうので、あり得ません!

ちなみに、nさんは、

> 2004年度に「下がる」理由は8月の段階でちゃんと既に(一言ですが)言及してあります。

これは、8月28日付(8月27日深夜)の、次の文章でいいですよね?

だいたいテレビの影響があると有意に出る項目数が増えるべき、というのも正しくありません。「知識もなく"信じる"と答える"にわか"ファンが相対的に増えた」とか、「当時のマスコミは実は番組毎にバラバラな事を言っていた」とか、解釈は色々考えられます。現実のデータを見ると、知識が増えたにもかかわらず、確信度はあまり上がっていませんから、この理由は妥当とは思えません。ということで、他の理由をお願いします。

by n (2013-08-28 02:06)

結局、どう考えても高受容群の平均点は上がることになり、下げることは不可能ということです。

#何かうまく高受容群の平均点を下げる方法ってあるんでしょうか?

元に戻ると、熟知度・確信度が高くなっても、差に変化はないか減ったのですから、「思い込み」説はもはや成り立っていると言えないでしょう…ね。

【9月17日夜の訂正】

nさんの指摘で、2項分布を削除しました。

いやぁ、恥ずかしい。

【9月18日朝の訂正・追記】

すみません、ソボクナギモンさんの質問があったので数字を見たら、計算が間違っていたので訂正しました。もっとも、結論は変わりません。

2005年の確信度の数字が上がったので、これで高受容群の平均を下げるのは絶対不可能といっていいと思います。

それと、2004年4月と2005年1月[注:本文中のデータとは直接関係ありません]を比較すると、確信度はほとんど変わりませんが、熟知度は大幅アップしています。

【熟知度】

・4点 10.4%→20.8%(+10.4%)

・3点 62.3%→58.9%(△3.4%)

・2点 22.3%→17.6%(△4.7%)

・1点 5.0%→ 2.7%(△2.3%)

結局、テレビ番組で熟知度は大きく変わることはあるが、(回答率の差に影響を与えると思われる)確信度はそれほど変わらないということです。やはり、テレビ番組は、回答率の差にそれほど影響しないと考える方が妥当でしょう。

【9月19日夜の訂正・追記】

数字を2回も間違えたので、改めて訂正版として書き直しました。

それと、2004&2005年のデータではなく、2005年のみのデータでした。

穴があったら入りたい気分です。

が、これではっきりしたのは、テレビ番組で熟知度は大きく変わることはあるが、(回答率の差に影響を与えると思われる)確信度はそれほど変わらないということです。

従って、nさんがおっしゃる、

> 2004年度に「下がる」理由は8月の段階でちゃんと既に(一言ですが)言及してあります。

これは、8月28日付(8月27日深夜)の、次の文章でいいですよね?

だいたいテレビの影響があると有意に出る項目数が増えるべき、というのも正しくありません。「知識もなく"信じる"と答える"にわか"ファンが相対的に増えた」とか、「当時のマスコミは実は番組毎にバラバラな事を言っていた」とか、解釈は色々考えられます。現実のデータを見ると、知識が増えたにもかかわらず、確信度はあまり上がっていませんから、この理由はどう考えても妥当とは思えません。

by n (2013-08-28 02:06)

更に、『自分の説明書』が大ヒットした直後の2009年データを見ると、熟知度は2005年とほとんど変わりませんが、確信度は1999年とほぼ同じレベルまで下がっていますので、こうなるとnさんの説明とは真逆になります。

それと、山岡さんの2006年の論文の説明ですが、非常に奇妙です。

【熟知度】

・4点 7.9%→14.6%(6.7%増)

・3点 54.4%→62.5%(8.1%増)

【確信度】

・4点 12.2%→15.7%(3.5%増)

・3点 46.5%→48.4%(1.9%増)

ですから、妥当な説明は、「信じている人」がテレビ番組を見て知識が増えた、ということでしょう。

逆に、血液型に興味がない人は、テレビを見なかったか、見ても楽しめなかったはずです。

これを裏付けるように、2005年のデータでは、テレビを見なかった239人+テレビを見たけど楽しめなかった235人の474人に対して、全く信じていない138人+あまり信じていない350人の488人とほぼ一致します。

やはり「血液型性格判断はマスコミ情報に影響された思い込み,根拠をもたない俗信」とは言えないでしょう。

そうなると、これは私の偏見かもしれませんが、2006年の論文に熟知度と確信度を出さなかったのには、ある種の意図を感じてしまいます。

私の推測が外れていることを希望しますが…。

2013-09-19 23:37

コメント(7)

トラックバック(1)

低受容群では差があった項目数が増えてるってのは、どう解釈すればいいんだろう?

by ソボクナギモン (2013-09-20 00:46)

たとえば、受容度(熟知度か確信度かのどっちかでもいいけど)と回答の相関が直線じゃなくてシグモイド曲線に乗ってることを仮定してみるとか。

by ソボクナギモン (2013-09-20 00:59)

> 低受容群では差があった項目数が増えてるってのは、どう解釈すればいいんだろう?

確かにそうですね。

素直に考えると、信じていなくとも影響を受けてたということでしょうか?

ただ、低享受群では差はないんですよね。なんでかな?

> たとえば、受容度(熟知度か確信度かのどっちかでもいいけど)と回答の相関が直線じゃなくてシグモイド曲線に乗ってることを仮定してみるとか。

4点法だから、モンテカルロシミュレーションの方がよさそうですが、面倒なんでやりません。(笑)

by ABOFAN (2013-09-20 07:14)

シグモイド曲線の変曲点が受容度6点よりもかなり小さいところにあるんなら、高受容では差が出にくくて低受容群で差が出るのは不思議じゃないって説明できるんじゃない?

by ソボクナギモン (2013-09-23 10:09)

> 高受容では差が出にくくて低受容群で差が出る

高受容群では差が「減って」、低受容群では差が増えたのは、シミュレーションで説明できますか?

by ABOFAN (2013-09-23 22:30)

高受容群の項目毎の回答率の差は、全部の項目で減ってるんですか?

by ソボクナギモン (2013-09-24 02:42)

> 高受容群の項目毎の回答率の差は、全部の項目で減ってるんですか?

データがないのでわかりません。が、テレビをよく見た「高享受群」888名でも有意なのは12項目なので、全項目で減っていると考えた方がいいかなぁと思います。

そういえば、nさんはどうしちゃったんでしょうね?

by ABOFAN (2013-09-25 07:03)